迎澤區常見清香型白酒價格咨詢

清香型白酒的釀造車間正在上演 “科技進化論”。5G 物聯網監測每口地缸的微環境(溫度 ±0.5℃、濕度 65%±2%),AI 算法優化發酵參數(如酵母菌與乳酸菌的動態配比),區塊鏈實現從高粱種植到瓶裝的全鏈溯源。微生物組學的突破尤為關鍵:通過 CRISPR 技術編輯菌種,提升乙酸乙酯產量 20%;合成菌群 SYN-001 實現 7 天快速發酵,保持 “清、正、甜” 內核風味。智能蒸餾系統采用光譜實時分析,準確截取 “大清花”(75% vol)、“小清花”(65% vol)酒段,酒頭回缸利用率提升 15%。在陳釀環節,納米陶膜技術加速老熟(1 年陳釀等效傳統 3 年),同時保留酒體活性物質。這些技術創新,讓千年工藝在數字化浪潮中煥發新生,實現 “傳統精髓 + 現代精度” 的完美融合。清香型白酒適飲溫度:冰飲(8-12℃)激發清爽,常溫(20℃)釋放糧香,各得其宜。迎澤區常見清香型白酒價格咨詢

清香型白酒的文化脈絡交織著歷史與現代。從仰韶文化的小口尖底甕(6000 年前)到巴拿馬金獎(1915 年),從《北齊書》的宮廷御酒到抗疫英雄酒的情感載體,每個歷史節點都在豐富其文化意象。杜牧的 “牧童遙指” 成為產區文旅的視覺符號,傅山的 “酒仙詩伯” 演變為品鑒活動的文化 IP。數字時代的文化重構 —— 區塊鏈溯源的 “數字酒證”、元宇宙中的 “虛擬酒窖”、AI 生成的個性化勾調方案,讓千年工藝與 Z 世代對話。文化的內核始終是 “清” 的哲學:拒絕冗余的極簡美學,回歸本真的生活態度,在瓶身設計(青花留白、素色陶壇)與品飲儀式(冰飲、冷調)中持續進化。清徐當地清香型白酒聯系方式清香型白酒未來流派:合成菌群(7 天快發酵)、太空育種(耐酸菌株),催生多元風味譜系。

清香型白酒的原料體系以高粱為內核,其支鏈淀粉結構賦予酒體綿甜基底,蛋白質與單寧則在發酵中轉化為復雜香氣。北方產區選用晉中平原的紅纓子高粱,粒小皮厚耐蒸煮;青藏高原的青稞酒則以高原特有的 “肚里黃” 青稞為原料,其 β- 葡聚糖含量賦予酒體獨特的麥香與微甜。原料的選擇不只是地理適配,更是風味的基因編碼:高粱的 “凈” 與青稞的 “野”,在清蒸工藝中淬煉出不同的清香譜系。潤糝環節的水溫控制(北方 60℃、高原 50℃)與堆積時間(4-6 小時),激*谷物內源酶,為后續發酵埋下風味伏筆。

清香型白酒的國際化進程呈現 “三步走” 戰略。第一步文化出海:通過孔子學院開設 “清香品鑒課”,將 “清、凈” 哲學融入東方生活美學;第二步產品適配:開發 37.5% vol 的國際版酒體(降低辛辣感,強化花果香),設計符合國際審美的極簡包裝;第三步技術標準:推動 “清蒸二次清” 工藝納入 OIV(國際葡萄與葡萄酒組織)標準,建立清香型白酒的國際話語權。典型案例 —— 青稞酒的推廣(青藏高原文化 + 有機原料概念),高粱酒的亞太市場布局(融合閩南文化與法式調香)。在全球烈酒市場,清香型白酒以 “純凈風味 + 低醉度” 的差異化定位,開辟 “第三條道路”,與伏特加的 “純”、金酒的 “香” 形成風味對話。清香型白酒綠色釀造:酒糟沼氣發電,光伏覆蓋 30% 能耗,噸酒耗水降至 4.2m3。

清香型白酒的風味圖譜是酯類與有機酸的和諧交響。主體香乙酸乙酯如晨光般明快,乳酸乙酯似薄霧般柔和,兩者以 1.5:1 的黃金比例交織,構成清雅的嗅覺基底。琥珀酸與蘋果酸在口腔中奏響甜潤樂章,抵消乙醇的辛辣,形成 “入口綿、落口甜” 的味覺弧線。酒體中醛類物質低于國家標準 30%,雜醇油含量不足醬香的 1/2,成就 “飲后不上頭” 的凈爽體驗。這種極簡的風味結構,恰如中國水墨畫的留白 —— 以極少的元素勾勒極豐富的層次,讓谷物的本真風味在舌尖舒展,詮釋 “大道至簡” 的味覺哲學。清香型白酒國際化路徑:文化出海(孔子學院品鑒課)、納入 OIV 國際規范。陽曲國產清香型白酒酒廠廠商

清香型白酒蒸料控溫 98-105℃,80 分鐘熟透不粘,釋放高粱本香,去除雜味。迎澤區常見清香型白酒價格咨詢

清香型白酒的文化基因正在經歷創造性轉化。從杜牧的 “牧童遙指” 到傅山的 “酒仙詩伯”,歷史典故被解構為現代消費符號;非遺技藝的數字化展示、工業旅游的沉浸式體驗,讓傳統工藝煥發新生。在 “清香大時代”,其 “清、凈” 特質被賦予新內涵:拒絕過度包裝的簡約美學,反對浮躁喧囂的本真回歸,既是酒體風格,亦是生活態度。當 75 度大清香成為抗疫精神的味覺載體,當光瓶酒成為市井煙火的情感紐帶,清香型白酒正在書寫 “傳統與現代共生” 的文化新范式。迎澤區常見清香型白酒價格咨詢

- 有什么白酒品牌加盟生產銷售 2025-05-08

- 古交附近清香型白酒介紹 2025-05-08

- 杏花嶺區本地定制酒單價 2025-05-08

- 迎澤區原漿酒聯系方式 2025-05-08

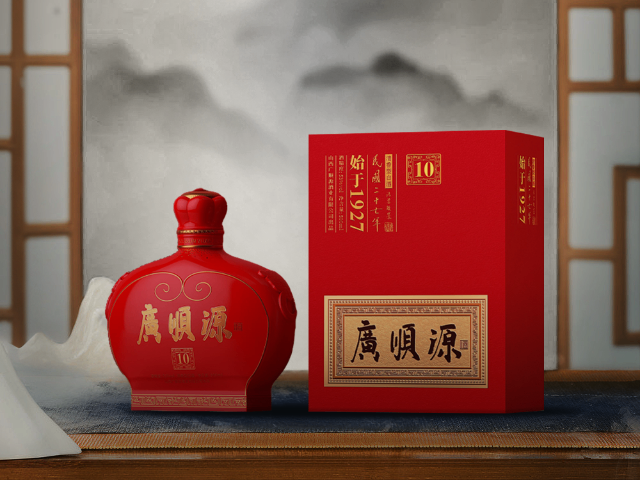

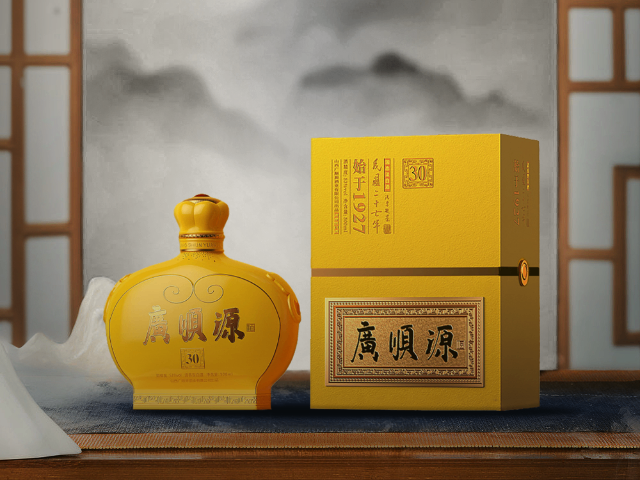

- 陽曲廣順源清香型白酒銷售廠家 2025-05-08

- 迎澤區清香型白酒 2025-05-08

- 清徐有什么原漿酒聯系方式 2025-05-08

- 晉源區國產清香型白酒訂制價格 2025-05-08

- 陽曲當地原漿酒售價 2025-05-08

- 太原廣順源老酒坊清香型白酒酒廠廠商 2025-05-08

- 鎮江興隆香米工廠直銷 2025-05-08

- 山西在哪選購紹興酒半干型 2025-05-08

- 樂安質量茶飲 2025-05-08

- 安徽餐飲小吃鹵香肥腸價格 2025-05-08

- 福建本地化妝品銷毀 2025-05-08

- 特級53度醬香酒資費 2025-05-08

- 古交附近清香型白酒介紹 2025-05-08

- 正規飲用天然泉水直銷價格 2025-05-08

- 附近聞香識趣相思一葉宣傳 2025-05-08

- 徐匯區聞香識趣相思一葉多少一斤 2025-05-08