-

芬蘭高通量全自動膜片鉗研究

芬蘭高通量全自動膜片鉗研究膜片鉗技術∶從一小片(約幾平方微米)膜獲取電子學方面信息的技術,即保持跨膜電壓恒定——電壓鉗位,從而測量通過膜離子電流大小的技術。通過研究離子通道的離子流,從而了解離子運輸、信號傳遞等信息。基本原理:利用負反饋電子線路,將微電極前列所吸附的一個至幾個平方微米的...

2025-06-03 -

日本細胞膜片鉗專題

日本細胞膜片鉗專題1937年,Hodgkin和Huxley在烏賊巨大神經軸突細胞內實現細胞內電記錄,獲1963年Nobel獎1946年,凌寧和Gerard創造拉制出前列直徑小于1μm的玻璃微電極,并記錄了骨骼肌的電活動。玻璃微電極的應用使的電生理研究進行了重命性的變化。Volt...

2025-06-03 -

德國雙電極膜片鉗電生理技術

德國雙電極膜片鉗電生理技術電壓鉗技術是由科爾發明的,并在20世紀初由霍奇金和赫胥黎完善。其設計的主要目的是證明動作電位的產生機制,即動作電位的峰值電位是由于膜對鈉的通透性瞬間增加。但當時還沒有直接測量膜通透性的方法,所以用膜電導來測量離子通透性。膜電導測量的基礎是電學中的歐姆定律,如膜...

2025-06-03 -

進口單電極膜片鉗解決方案

進口單電極膜片鉗解決方案離子通道的近代觀念源于Hodgkin、Huxley、Katz等人在20世紀30—50年代的開創性研究。在1902年,Bernstein創造性地將Nernst的理論應用到生物膜上,提出了“膜學說”。他認為在靜息狀態下,細胞膜只對鉀離子具有通透性;而當細胞興奮的瞬...

2025-06-03 -

進口高通量全自動膜片鉗哪家好

進口高通量全自動膜片鉗哪家好在心血管藥理研究中的應用,隨著膜片鉗技術在心血管方面的廣泛應用,對血管疾病和藥物作用的認識不僅得到了不斷更新,而且在其病因學與藥理學方面還形成了許多新的觀點。正如諾貝爾基金會在頒獎時所說:“Neher和Sadmann的貢獻有利于了解不同疾病機理,為研制新的更為...

2025-06-03 -

芬蘭多通道膜片鉗電生理工具

芬蘭多通道膜片鉗電生理工具ePatch雖然設備非常小巧,但功能完備,傳統膜片鉗設備能做的實驗,用ePatch幾乎都能做。具有voltage-clamp,current-clamp,zerocurrent-clamp三種模式,自動電極電壓飄移補償,C-fast-C-slow-R-seri...

2025-06-03 -

德國全細胞膜片鉗市場價

德國全細胞膜片鉗市場價現在這塊全新的芯片被放置在了跟前置放大器大小類似的小盒子中,便成就了這款全球較小的膜片鉗放大器ePatch。體積大幅縮減只是一個表面,由于細胞電信號在被電極記錄到后,直接進入了芯片,以較短的路徑直接從模擬信號轉變成了數字信號,在很大程度上減少了環境及電路噪音對...

2025-06-03 -

日本腦片膜片鉗技術

日本腦片膜片鉗技術膜片鉗技術∶從一小片(約幾平方微米)膜獲取電子學方面信息的技術,即保持跨膜電壓恒定——電壓鉗位,從而測量通過膜離子電流大小的技術。通過研究離子通道的離子流,從而了解離子運輸、信號傳遞等信息。基本原理:利用負反饋電子線路,將微電極前列所吸附的一個至幾個平方微米的...

2025-06-03 -

德國雙分子層膜片鉗實驗操作

德國雙分子層膜片鉗實驗操作這一設計模式似乎幾十年都沒有改變過,作為一個有著近20年膜片鉗經驗的科研工作者,記得自己進入實驗室次看到的放大器就差不多是這樣,也不覺得還會有什么變化。直到筆者在19年訪問歐洲的一個同樣做電生理的實驗室的時候,發現了這樣一款獨特的放大器,讓筆者眼前一亮,這款放...

2025-06-03 -

美國2PPLUS雙光子顯微鏡光毒性

美國2PPLUS雙光子顯微鏡光毒性1990年初,當WinfriedDenk剛從康奈爾大學博士畢業準備前往瑞士讀博后時,他看了一本關于激光掃描顯微鏡的書,從中了解到非線性光學效應——強光和物質的相互作用。當時,Denk有同事研究生物樣品中的鈣離子但苦于沒有強大的紫外激光器和光學元件,于是他就想到...

2025-06-02 -

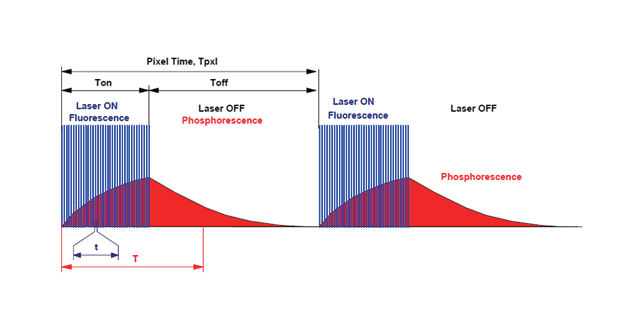

進口熒光雙光子顯微鏡磷光壽命計數

進口熒光雙光子顯微鏡磷光壽命計數在高光子密度的情況下,熒光分子可以同時吸收兩個長波長的光子,然后發射出一個波長較短的光子,其效果和使用一個波長為長波長一半的光子去激發熒光分子是相同的(如下圖)。如煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH),在單光子激發時,在波長為350nm光的激發下發出450nm熒光...

2025-06-02 -

芬蘭雙電極膜片鉗解決方案

芬蘭雙電極膜片鉗解決方案膜片鉗的基本原理則是利用負反饋電子線路,將微電極前列所吸附的一個至幾個平方微米的細胞膜的電位固定在一定水平上,對通過通道的微小離子電流作動態或靜態觀察,從而研究其功能。膜片鉗技術實現膜電流固定的關鍵步驟是在玻璃微電極前列邊緣與細胞膜之間形成高阻密封,其阻抗數值...

2025-06-02 -

進口ultimainvestigator雙光子顯微鏡作用

進口ultimainvestigator雙光子顯微鏡作用首先我們來簡單介紹一下激光掃描共聚焦和雙光子這兩種當紅的顯微成像技術。激光掃描共聚焦顯微技術,是熒光顯微成像的一種,用于激發樣品的熒光信號并對其放大成像。在激光掃描共聚焦顯微鏡中,樣品焦平面上每一時刻只有一個點被激發光照射,縱然焦平面外也有激發光照射,但通過探...

2025-06-02 -

美國雙光子顯微鏡授權供應商

美國雙光子顯微鏡授權供應商2020年,臨研所、病理科和科研處邀請北京大學王愛民副教授做了題目為“新一代微型雙光子顯微成像系統介紹及其在臨床醫療診斷”的學術報告。學術報告由臨研所醫學實驗研究平臺潘琳老師主持。王愛民,北京大學信息科學技術學院副教授,畢業于北京大學物理系,獲學士、碩士學位,...

2025-06-02 -

日本可升級膜片鉗解決方案

日本可升級膜片鉗解決方案膜片鉗在通道研究中的重要作用用膜片鉗技術可以直接觀察和分辨單離子通道電流及其開閉時程、區分離子通道的離子選擇性、同時可發現新的離子通道及亞型,并能在記錄單細胞電流和全細胞電流的基礎上進一步計算出細胞膜上的通道數和開放概率,還可以用以研究某些胞內或胞外物質對離子...

2025-06-02 -

芬蘭雙分子層膜片鉗蛋白質分子水平

芬蘭雙分子層膜片鉗蛋白質分子水平高阻封接問題的解決不僅改善了電流記錄性能,還隨之出現了研究通道電流的多種膜片鉗方式。根據不同的研究目的,可制成不同的膜片構型。(1)細胞吸附膜片(cell-attachedpatch)將兩次拉制后經加熱拋光的微管電極置于清潔的細胞膜表面上,形成高阻封接,在細胞...

2025-06-02 -

美國單通道膜片鉗高阻抗封接

美國單通道膜片鉗高阻抗封接膜片鉗技術的創立取代了電壓鉗技術,是細胞電生理研究的一個飛躍,使得離子通道的研究,從宏觀深入到微觀,使昔日的“肉湯生理學(brothphysiology)”與“閃電生理學(lightningphysiology)”在分子水平上結合起來,使人們對膜通道的認識耳目...

2025-06-02 -

進口ultima2PPLUS雙光子顯微鏡廠家電話

進口ultima2PPLUS雙光子顯微鏡廠家電話從雙光子到三光子:科學家正在從雙光子轉向三光子顯微鏡。1996年,ChrisXu在康奈爾大學(Denk同導師實驗室)讀博期間發明了三光子顯微鏡,如果雙光子吸收可行,那么三光子看起來也是自然的發展方向。三光子成像使用更長的波長,大約在1.3和1.7微米,其成像深...

2025-06-02 -

芬蘭高通量全自動膜片鉗多少錢

芬蘭高通量全自動膜片鉗多少錢在膜片鉗技術的發展過程中主要形成了五種記錄模式,即細胞貼附模式(cell-attachedmode或loose-seal-cellattachedmode)、膜內面向外模式(inside-outmode)、膜外面向外模式(outside-outmode)、常規...

2025-06-02 -

德國細胞膜片鉗參數

德國細胞膜片鉗參數膜片鉗的基本原理則是利用負反饋電子線路,將微電極前列所吸附的一個至幾個平方微米的細胞膜的電位固定在一定水平上,對通過通道的微小離子電流作動態或靜態觀察,從而研究其功能。膜片鉗技術實現膜電流固定的關鍵步驟是在玻璃微電極前列邊緣與細胞膜之間形成高阻密封,其阻抗數值...

2025-06-02 -

進口細胞膜片鉗哪家好

進口細胞膜片鉗哪家好不同的全自動膜片鉗技術所采用的原理如PopulationPatchClamp技術∶同SealChip技術一樣,完全摒齊了玻璃電極,而是采用PatchPlate平面電極芯片。該芯片含有多個小室,每個小室中含有很多1-2μm的封接孔。在記錄時,每個小室中封接成功的...

2025-06-02 -

美國ultima2PPLUS雙光子顯微鏡作用

美國ultima2PPLUS雙光子顯微鏡作用隨著技術的發展,雙光子顯微鏡的性能不斷優化。結合其特點,大致可以分為兩個方面:深入和主動改進。為了使激發激光進入更深的層次,可以從器件優化和標本改造兩個方面入手。關于器件的優化,我們可以把激光束做得更細,集中能量,讓激光穿透得更深。對于樣品,物質的吸收和散射是...

2025-06-02 -

日本全自動膜片鉗參數

日本全自動膜片鉗參數高阻封接問題的解決不僅改善了電流記錄性能,還隨之出現了研究通道電流的多種膜片鉗方式。根據不同的研究目的,可制成不同的膜片構型。細胞吸附膜片(cell-attachedpatch)將兩次拉制后經加熱拋光的微管電極置于清潔的細胞膜表面上,形成高阻封接,在細胞膜表面...

2025-06-02 -

膜片鉗單細胞

膜片鉗單細胞這一設計模式似乎幾十年都沒有改變過,作為一個有著近20年膜片鉗經驗的科研工作者,記得自己進入實驗室次看到的放大器就差不多是這樣,也不覺得還會有什么變化。直到筆者在19年訪問歐洲的一個同樣做電生理的實驗室的時候,發現了這樣一款獨特的放大器,讓筆者眼前一亮,這款放...

2025-06-02 -

美國布魯克雙光子顯微鏡商家

美國布魯克雙光子顯微鏡商家WinfriedDenk較初使用的光源是染料飛秒激光器(100fs脈寬、630nm可見光波長)。雖然染料激光器對于實驗室演示尚可,但是使用很不方便所以遠未實現商用。很快雙光子顯微鏡的標配光源就變成了飛秒鈦寶石激光器。除了固態光源優勢,鈦寶石激光器還具有較寬的近...

2025-06-02 -

進口全自動膜片鉗離子通道

進口全自動膜片鉗離子通道高阻封接技術還明顯降低了電流記錄的背景噪聲,從而戲劇性地提高了時間、空間及電流分辨率,如時間分辨率可達10μs、空間分辨率可達1平方微米及電流分辨率可達10-12A。影響電流記錄分辨率的背景噪聲除了來自于膜片鉗放大器本身外,較主要還是信號源的熱噪聲。信號源如同...

2025-06-01 -

進口單通道膜片鉗廠家

進口單通道膜片鉗廠家向電極連續施加1mV、10~50ms的階躍脈沖,電極入水后電阻約為4~6mΩ。此時,在計算機屏幕顯示框中可以看到測試脈沖產生的電流波形。剛開始的時候增益不要設置太高,一般可以是1~5mV/PA,避免放大器飽和。由于細胞外液和電極液離子組成的差異導致液體接界電位...

2025-06-01 -

單通道膜片鉗廠家

單通道膜片鉗廠家膜片鉗技術是神經科學領域非常重要的一項技術,1976年由國馬普生物物理研究所Neher和Sakmann發明,從而在活細胞上記錄到單個離子通道的電流。近半個世紀來,膜片鉗技術已經成為神經科學領域較常用也是較實用的技術之一,具有極大的精確性和靈活性,能夠揭示離子通...

2025-06-01 -

德國全細胞膜片鉗

德國全細胞膜片鉗電壓鉗技術,是20世紀初由Cole發明,Hodgkin和Huxley完善,其設計的主要目的是為了證明動作電位的產生機制,即動作電位的峰電位是由于膜對鈉的通透性發生了一過性的增大過程。但當時沒有直接測定膜通透性的方法,于是就用膜對某種離子的電導來**該種離子的通...

2025-06-01 -

激光熒光雙光子顯微鏡商家

激光熒光雙光子顯微鏡商家隨著技術的發展,雙光子顯微鏡的性能得到不斷地優化,結合它的特點,大致可以分成深和活兩個方面的提升。要想讓激發激光進入更深的層面,大致可從兩個方面入手,裝置優化與標本改造。關于裝置優化,我們可以把激光束變得更細,使能量更加集中,就能讓激光穿透更深。關于標本,其中...

2025-06-01