-

成都農產品有哪些

成都農產品有哪些西藏農業(yè)發(fā)展面臨生態(tài)保護與產業(yè)發(fā)展的雙重挑戰(zhàn),需要平衡推進。氣候變化影響加劇,干旱發(fā)生率上升35%,對農業(yè)生產造成不利影響。生物多樣性保護壓力增大,部分野生資源瀕臨枯竭,遺傳資源流失風險高。土壤退化風險存在,12%的耕地出現不同程度的沙化,威脅農業(yè)基礎。資源利用效率偏低,農業(yè)用水有效利用率只45%,存在浪費現象。可持續(xù)發(fā)展策略應包括:完善生態(tài)補償機制,建立保護性開發(fā)模式;發(fā)展循環(huán)農業(yè),提高資源利用效率;加強氣候變化適應性技術研發(fā)應用;建立瀕危資源保護區(qū)。到2025年,力爭實現農業(yè)用水效率提高20%,生態(tài)種植面積占比達到65%。要始終堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念,在保護中發(fā)展,在發(fā)展中保護,實現經...

-

北京高原農產品市場報價

北京高原農產品市場報價西藏高原獨特的地理環(huán)境孕育了眾多特色農作物,這些作物在長期的自然選擇中形成了極強的環(huán)境適應性。生長在海拔3000米以上的農作物普遍具有高蛋白、高纖維、低脂肪的特點,其特殊營養(yǎng)成分的形成與高原強紫外線、晝夜溫差大等氣候條件密切相關。科學研究表明,這些作物中活性物質的含量明顯高于低海拔地區(qū)同類產品,如某些谷物中的β-葡聚糖含量可達普通品種的2-3倍。當地采用傳統(tǒng)與現代相結合的種植方式,既保留了原生態(tài)種植區(qū),又通過品種改良提高了單產,形成了獨特的農業(yè)生產體系。西藏農產品借助高原的清澈水源,高原稻米、紅米等糧食顆粒飽滿。北京高原農產品市場報價西藏農產品產業(yè)化進程明顯加快,帶動效應不斷增強。全區(qū)培育農業(yè)...

-

重慶農產品價格行情訂購

重慶農產品價格行情訂購西藏農業(yè)發(fā)展面臨生態(tài)保護與產業(yè)發(fā)展的雙重挑戰(zhàn),需要平衡推進。氣候變化影響加劇,干旱發(fā)生率上升35%,對農業(yè)生產造成不利影響。生物多樣性保護壓力增大,部分野生資源瀕臨枯竭,遺傳資源流失風險高。土壤退化風險存在,12%的耕地出現不同程度的沙化,威脅農業(yè)基礎。資源利用效率偏低,農業(yè)用水有效利用率只45%,存在浪費現象。可持續(xù)發(fā)展策略應包括:完善生態(tài)補償機制,建立保護性開發(fā)模式;發(fā)展循環(huán)農業(yè),提高資源利用效率;加強氣候變化適應性技術研發(fā)應用;建立瀕危資源保護區(qū)。到2025年,力爭實現農業(yè)用水效率提高20%,生態(tài)種植面積占比達到65%。要始終堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念,在保護中發(fā)展,在發(fā)展中保護,實現經...

-

北京高原農產品公司電話

北京高原農產品公司電話提升路徑應包括:加強國際認證,突破技術壁壘;建設出口基地,保障穩(wěn)定供應;開展國際營銷,提升品牌有名度;培育外貿主體,增強行開拓能力。西藏農產品未來發(fā)展將呈現以下趨勢:品質化趨勢加速,高級農產品占比將提升至40%;數字化程度提高,智能農業(yè)技術應用率突破50%;綠色化轉型深化,有機農產品面積達200萬畝;融合化發(fā)展明顯,農村電商、休閑農業(yè)等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展;國際化步伐加快,出口市場拓展至20個國家和地區(qū)。為實現這些目標,需要構建"五大體系":現代農業(yè)生產體系、科技創(chuàng)新體系、品牌營銷體系、質量監(jiān)管體系、政策保障體系。預計到2030年,西藏農產品綜合產值將突破500億元,成為鄉(xiāng)村振興的重要支柱產業(yè)。西藏...

-

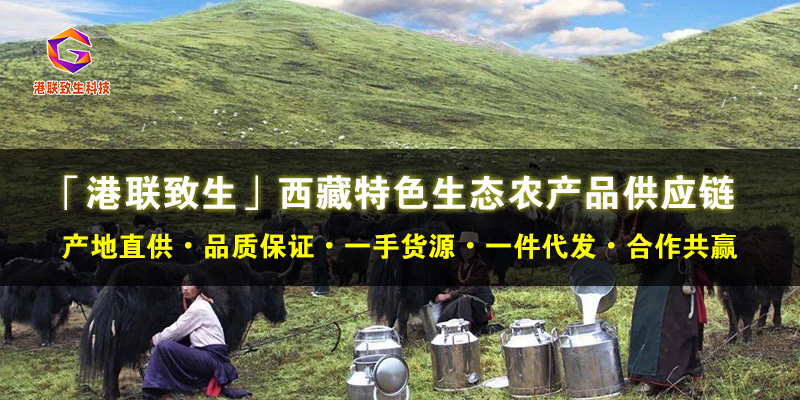

西藏牦牛奶粉價錢

西藏牦牛奶粉價錢西藏保留著原生態(tài)的傳統(tǒng)農業(yè)生產方式,形成了獨特的農耕文化體系。農牧民采用"青稞-油菜-休耕"的三年輪作制度,每塊耕地實行定期休耕,有效維持土壤肥力和生態(tài)平衡。肥料主要使用牦牛糞等有機肥,每畝用量控制在2-3噸,既滿足作物需求又避免環(huán)境污染。病蟲害防治主要依賴物理方法和植物源農藥,化學農藥使用量只為全國平均水平的5%-8%,遠低于國家限量標準。采收環(huán)節(jié)嚴格遵循自然節(jié)律,90%以上的產品采用手工采摘,確保較佳成熟度和完整度。這種生產方式雖然產量較低,但較大程度地保留了產品的自然屬性和風味特質,與現代消費者對純凈、天然食品的需求高度契合,形成了獨特的市場競爭優(yōu)勢,也為保護高原生態(tài)環(huán)境做出了重要貢獻。...

-

西藏藏紅花供應商

西藏藏紅花供應商西藏農產品出口保持穩(wěn)定增長,國際競爭力逐步提升。主要出口市場包括歐盟、日本、東南亞等地區(qū),出口額年均增長18%,呈現良好勢頭。競爭優(yōu)勢主要體現在:生態(tài)環(huán)境純凈,有機認證產品占比高,符合國際高級市場需求;特色資源獨特,具有不可替代性,市場差異化優(yōu)勢明顯;文化內涵豐富,市場吸引力強,消費者認可度高。但國際競爭力仍待提升:出口規(guī)模偏小,只占全區(qū)農產品總量的6%,發(fā)展?jié)摿薮螅徽J證壁壘較高,國際標準符合度不足,制約市場拓展;品牌影響力弱,國際市場認知度低,溢價能力有限。提升路徑應包括:加強國際認證工作,突破技術性貿易壁壘,消除出口障礙;建設高標準出口基地,保障穩(wěn)定供應,滿足國際需求;開展國際營銷推廣,...

-

北京初級農產品質量安全

北京初級農產品質量安全西藏建立了完善的農產品質量安全監(jiān)管網絡,確保從田間到餐桌的全過程質量管控。全區(qū)建成三級質量安全檢測機構85個,配備專業(yè)檢測人員320名,年檢測樣品量超過10萬份。全方面推行食用農產品合格證制度,2023年電子合格證使用量突破150萬份,實現產品來源可追溯。建立從生產到銷售的全程追溯系統(tǒng),重點產品追溯覆蓋率達到95%以上,消費者可通過掃碼查詢完整生產信息。實施嚴格的投入品管控,化肥農藥使用量連續(xù)6年保持負增長,有機肥替代率達到65%。有機農產品認證面積達180萬畝,綠色食品認證產品120個,位居全國前列。土壤環(huán)境監(jiān)測顯示,重金屬含量明顯低于全國平均水平,為生產優(yōu)良安全農產品提供了保障。這套監(jiān)管體...

-

河北季節(jié)性農產品選購

河北季節(jié)性農產品選購西藏農產品產業(yè)化進程明顯加快,帶動效應不斷增強。全區(qū)培育農業(yè)產業(yè)化聯合體30個,帶動農戶15萬戶,戶均增收5000元以上。建立多元利益聯結機制,訂單農業(yè)占比達45%,穩(wěn)定了產銷關系。產業(yè)融合深入推進,發(fā)展休閑農業(yè)經營主體1000家,年接待游客300萬人次,綜合收入20億元。但產業(yè)化水平仍然不高:產業(yè)鏈條較短,精深加工環(huán)節(jié)薄弱,附加值挖掘不足;組織化程度偏低,小農戶經營占65%,規(guī)模化水平有限;要素保障不足,融資難問題突出,制約企業(yè)發(fā)展。產業(yè)化升級路徑應包括:延伸產業(yè)鏈條,提升精深加工水平;培育新型經營主體,提高組織化程度;強化要素保障,完善產業(yè)配套體系;推動三產深度融合,拓展農業(yè)多功能性。預計...

-

浙江生態(tài)農產品供貨平臺

浙江生態(tài)農產品供貨平臺西藏高原獨特的地理環(huán)境孕育了眾多特色農作物,這些作物在長期的自然選擇中形成了極強的環(huán)境適應性。生長在海拔3000米以上的農作物普遍具有高蛋白、高纖維、低脂肪的特點,其特殊營養(yǎng)成分的形成與高原強紫外線、晝夜溫差大等氣候條件密切相關。科學研究表明,這些作物中活性物質的含量明顯高于低海拔地區(qū)同類產品,如某些谷物中的β-葡聚糖含量可達普通品種的2-3倍。當地采用傳統(tǒng)與現代相結合的種植方式,既保留了原生態(tài)種植區(qū),又通過品種改良提高了單產,形成了獨特的農業(yè)生產體系。西藏農產品依靠高原的農業(yè)產業(yè)化推進,產業(yè)鏈延長的農產品效益提升。浙江生態(tài)農產品供貨平臺西藏農產品生長在平均海拔4000米以上的高原地區(qū),獨特的...

-

重慶初級農產品種類

重慶初級農產品種類西藏農產品物流面臨特殊挑戰(zhàn)。高原地理環(huán)境導致運輸成本高昂,冷鏈物流成本是內地的2.5-3.5倍。現有冷鏈設施不足,預冷處理率只35%,運輸損耗率達12%-18%。物流信息化程度低,全程溫控監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋率不足45%。季節(jié)性供需矛盾突出,收獲期集中導致運力緊張。為應對這些挑戰(zhàn),西藏正加快建設現代物流體系:建成冷鏈物流中心10個,新增冷庫容量8萬噸;開通航空貨運專線5條,實現36小時直達主要消費城市;發(fā)展智慧物流平臺,實現全程可視化監(jiān)控。預計到2025年冷鏈流通率將提升至65%以上。西藏農產品營銷呈現多元化發(fā)展格局。傳統(tǒng)渠道方面,建成專業(yè)交易市場30個,年交易額突破60億元。新興渠道快速增長,電商銷...

-

深圳精品農產品供貨平臺

深圳精品農產品供貨平臺西藏農產品生長在平均海拔4000米以上的高原地區(qū),獨特的地理環(huán)境造就了其不可復制的品質特征。高原強烈的紫外線輻射(年輻射量達7000-8000兆焦耳/平方米)使作物產生更多的次生代謝產物,如多酚類、黃酮類等活性物質。稀薄的空氣含氧量(只為海平面的40%-60%)導致植物光合作用途徑發(fā)生適應性改變,糖分積累更為充分。晝夜溫差高達20℃的氣候條件,明顯延長了農產品的生長周期,有利于干物質積累。冰川融水灌溉系統(tǒng)(礦物質含量0.1-0.3g/L)為作物提供了均衡的微量元素補充。這些自然條件共同作用,使西藏農產品形成了高營養(yǎng)、低污染、活性成分豐富的獨特品質。西藏農產品在高原的數字化農業(yè)進程中,智慧農業(yè)賦...

-

深圳季節(jié)性農產品品牌有哪些

深圳季節(jié)性農產品品牌有哪些西藏高原獨特的地理環(huán)境為農產品生長提供了得天獨厚的自然條件。平均海拔4000米以上的高原地形,形成了"高海拔、強輻射、大溫差"的典型特征。這里年均日照時數超過3000小時,紫外線強度是平原地區(qū)的5-8倍,這種特殊的光照條件不只促進了植物光合作用,更誘導產生了大量具有生物活性的次生代謝產物。晝夜溫差普遍在15-20℃之間,有效延長了農作物的生長周期,使得干物質積累更加充分。高原空氣稀薄,含氧量只為海平面的50%-60%,這種低氧環(huán)境促使植物產生更多具有保健功能的活性成分。冰川融水灌溉系統(tǒng)富含礦物質,為作物提供了均衡的微量元素補充。這些獨特的自然條件共同作用,形成了西藏農產品"高營養(yǎng)、低污染、活性...

-

安徽季節(jié)性農產品品牌有哪些

安徽季節(jié)性農產品品牌有哪些西藏大力實施農產品品牌戰(zhàn)略,已形成較為完善的品牌體系。全區(qū)注冊農產品商標3800余件,其中地理標志證明商標32件。打造區(qū)域公用品牌15個,5個品牌入選中國農業(yè)品牌目錄。建立品牌農產品標準體系,制定生產技術規(guī)程85項。品牌農產品溢價明顯,平均價格是普通產品的2-3倍。但品牌建設仍存在短板:品牌認知度局限于特定消費群體,市場覆蓋率不足30%;品牌價值評估體系不完善,缺乏認證;品牌保護力度不夠,侵權現象時有發(fā)生。未來需加強品牌整合,建立統(tǒng)一的品牌形象識別系統(tǒng)。西藏農產品得益于高原的國際交流合作,走向世界的西藏特色農產品受關注。安徽季節(jié)性農產品品牌有哪些西藏農產品生長在平均海拔4000米以上的高原地區(qū)...

-

山東農產品一件代發(fā)供貨平臺

山東農產品一件代發(fā)供貨平臺西藏農產品物流面臨特殊困難。高原地理環(huán)境導致運輸成本高昂,冷鏈物流成本是內地的2-3倍。現有冷鏈設施不足,預冷處理率只30%,運輸損耗率達15%-20%。物流信息化程度低,全程溫控系統(tǒng)覆蓋率不足40%。季節(jié)性供需矛盾突出,收獲期集中導致運力緊張。為應對這些挑戰(zhàn),西藏正加快建設農產品物流體系:建成冷鏈物流中心8個,新增冷庫容量5萬噸;開通航空貨運專線3條,實現48小時直達主要消費城市;發(fā)展"互聯網+冷鏈"模式,實時監(jiān)控運輸過程。但完全解決物流瓶頸仍需長期投入,預計到2025年冷鏈流通率將提升至60%。西藏農產品受惠于高原充足光照,甜茶原料茶葉、酥油搭配出獨特味道。山東農產品一件代發(fā)供貨平臺但標準...

-

青島生鮮農產品一手貨源

青島生鮮農產品一手貨源西藏高原平均海拔超過4000米,獨特的地理環(huán)境為農產品生長創(chuàng)造了得天獨厚的條件。這里年均日照時數超過3000小時,強烈的太陽輻射促進植物光合作用,有利于糖分和營養(yǎng)物質的積累。晝夜溫差普遍在15-20℃之間,明顯延長了農作物的生長周期,使得干物質積累更加充分。高原地區(qū)空氣稀薄,含氧量只為海平面的50%-60%,這種低氧環(huán)境促使植物產生更多具有生物活性的次生代謝產物。冰川融水灌溉系統(tǒng)富含礦物質,為作物提供了均衡的微量元素補充。這些自然條件的獨特組合,造就了西藏農產品高營養(yǎng)、低污染、活性成分豐富的品質特征。西藏農產品依靠高原的生態(tài)優(yōu)勢,野生木耳、香菇等菌類散發(fā)自然鮮香。青島生鮮農產品一手貨源西藏農產...

-

鄭州農產品價格行情生產商

鄭州農產品價格行情生產商西藏建立了完善的農產品質量安全監(jiān)管網絡,確保從田間到餐桌的全過程質量管控。全區(qū)建成三級質量安全檢測機構85個,配備專業(yè)檢測人員320名,年檢測樣品量超過10萬份。全方面推行食用農產品合格證制度,2023年電子合格證使用量突破150萬份,實現產品來源可追溯。建立從生產到銷售的全程追溯系統(tǒng),重點產品追溯覆蓋率達到95%以上,消費者可通過掃碼查詢完整生產信息。實施嚴格的投入品管控,化肥農藥使用量連續(xù)6年保持負增長,有機肥替代率達到65%。有機農產品認證面積達180萬畝,綠色食品認證產品120個,位居全國前列。土壤環(huán)境監(jiān)測顯示,重金屬含量明顯低于全國平均水平。西藏農產品借助高原的物流體系完善,便捷運輸...

-

安徽農產品選購

安徽農產品選購西藏悠久的農耕文明孕育了豐富的傳統(tǒng)食品。這些食品采用獨特的原料和工藝,具有鮮明的地域特色和文化內涵。現代研究表明,這些傳統(tǒng)食品不只風味獨特,而且營養(yǎng)價值豐富,符合現代健康飲食理念。為了保護這些傳統(tǒng)技藝,當地建立了非物質文化遺產保護制度。通過標準化生產和包裝創(chuàng)新,這些傳統(tǒng)食品正逐步走向現代化發(fā)展道路。產業(yè)化發(fā)展不只提高了經濟效益,也促進了傳統(tǒng)文化的傳承。西藏豐富的農產品資源為特色調味品的開發(fā)提供了優(yōu)良原料。這些調味品采用傳統(tǒng)工藝精制而成,具有獨特的風味和功效。科學研究表明,其含有多種特殊的呈味物質和生物活性成分。為了保護傳統(tǒng)工藝,當地建立了完整的質量標準體系。通過現代加工技術的應用,開發(fā)出了多種...

-

青島有機農產品哪個牌子好

青島有機農產品哪個牌子好西藏農產品產業(yè)化進程明顯加快,帶動效應不斷增強。全區(qū)培育農業(yè)產業(yè)化聯合體30個,帶動農戶15萬戶,戶均增收5000元以上。建立多元利益聯結機制,訂單農業(yè)占比達45%,穩(wěn)定了產銷關系。產業(yè)融合深入推進,發(fā)展休閑農業(yè)經營主體1000家,年接待游客300萬人次,綜合收入20億元。但產業(yè)化水平仍然不高:產業(yè)鏈條較短,精深加工環(huán)節(jié)薄弱,附加值挖掘不足;組織化程度偏低,小農戶經營占65%,規(guī)模化水平有限;要素保障不足,融資難問題突出,制約企業(yè)發(fā)展。產業(yè)化升級路徑應包括:延伸產業(yè)鏈條,提升精深加工水平;培育新型經營主體,提高組織化程度;強化要素保障,完善產業(yè)配套體系;推動三產深度融合,拓展農業(yè)多功能性。預計...

-

杭州農產品價格行情價格

杭州農產品價格行情價格西藏保留著原生態(tài)的傳統(tǒng)農業(yè)生產方式,形成了獨特的農耕文化體系。農牧民采用"青稞-油菜-休耕"的三年輪作制度,每塊耕地實行定期休耕,有效維持土壤肥力和生態(tài)平衡。肥料主要使用牦牛糞等有機肥,每畝用量控制在2-3噸,既滿足作物需求又避免環(huán)境污染。病蟲害防治主要依賴物理方法和植物源農藥,化學農藥使用量只為全國平均水平的5%-8%,遠低于國家限量標準。采收環(huán)節(jié)嚴格遵循自然節(jié)律,90%以上的產品采用手工采摘,確保較佳成熟度和完整度。這種生產方式雖然產量較低,但較大程度地保留了產品的自然屬性和風味特質,與現代消費者對純凈、天然食品的需求高度契合,形成了獨特的市場競爭優(yōu)勢。西藏農產品借助高原的豐富微生物環(huán)境,...

-

河北天然農產品冷鏈運輸

河北天然農產品冷鏈運輸礦物質譜系獨特,硒、鋅等微量元素含量達到普通產品的3-5倍。此外,還含有多種特殊活性物質,如多糖、多酚、生物堿等,具有明確的保健功能。這些研究成果為西藏農產品價值提升提供了科學依據,也為產品開發(fā)指明了方向。未來需要加強功效驗證研究,完善營養(yǎng)數據庫,推動科研成果轉化應用。西藏農產品出口保持穩(wěn)定增長,主要銷往歐盟、日本、東南亞等高級市場。出口產品以有機認證、地理標志產品為主,2023年出口額達1.2億美元。國際競爭優(yōu)勢明顯:生態(tài)環(huán)境純凈,產品安全優(yōu)良;特色資源獨特,具有不可替代性;文化內涵豐富,市場吸引力強。但出口規(guī)模仍然偏小,只占總產量的5%左右,主要制約因素包括:國際認證壁壘高,符合率不足40...

-

江蘇富硒農產品市場報價

江蘇富硒農產品市場報價西藏農產品未來發(fā)展將呈現以下趨勢:品質化趨勢加速,高級農產品占比將提升至40%;數字化程度提高,智能農業(yè)技術應用率突破50%;綠色化轉型深化,有機農產品面積達200萬畝;融合化發(fā)展明顯,農村電商、休閑農業(yè)等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展;國際化步伐加快,出口市場拓展至20個國家和地區(qū)。為實現這些目標,需要構建"五大體系":現代農業(yè)生產體系、科技創(chuàng)新體系、品牌營銷體系、質量監(jiān)管體系、政策保障體系。預計到2030年,西藏農產品綜合產值將突破500億元,成為鄉(xiāng)村振興的重要支柱產業(yè),為農牧民持續(xù)增收提供有力支撐。西藏農產品借助高原的先進農業(yè)技術,現代化培育的農產品產量質量雙升。江蘇富硒農產品市場報價西藏悠久的農耕文明...

-

廣州精品農產品如何選擇

廣州精品農產品如何選擇加工技術取得多項突破:低溫粉碎技術保留95%以上活性成分;超臨界流體萃取技術提高有效成分提取率30%;微膠囊化技術解決活性物質穩(wěn)定性問題。產品結構持續(xù)優(yōu)化,初加工與精深加工比例從7:3調整為5:5。但加工環(huán)節(jié)仍存在明顯短板:企業(yè)規(guī)模普遍偏小,年產值超億元企業(yè)只8家;加工裝備自動化率不足40%,低于全國平均水平;副產品綜合利用率低于20%,資源浪費嚴重。亟需引進先進加工技術,提升產業(yè)現代化水平。西藏農產品物流面臨特殊困難。高原地理環(huán)境導致運輸成本高昂,冷鏈物流成本是內地的2-3倍。現有冷鏈設施不足,預冷處理率只30%,運輸損耗率達15%-20%。物流信息化程度低,全程溫控系統(tǒng)覆蓋率不足40%。季...

-

廣東生鮮農產品品牌

廣東生鮮農產品品牌西藏高原獨特的地理環(huán)境孕育了眾多特色農作物,這些作物在長期的自然選擇中形成了極強的環(huán)境適應性。生長在海拔3000米以上的農作物普遍具有高蛋白、高纖維、低脂肪的特點,其特殊營養(yǎng)成分的形成與高原強紫外線、晝夜溫差大等氣候條件密切相關。科學研究表明,這些作物中活性物質的含量明顯高于低海拔地區(qū)同類產品,如某些谷物中的β-葡聚糖含量可達普通品種的2-3倍。當地采用傳統(tǒng)與現代相結合的種植方式,既保留了原生態(tài)種植區(qū),又通過品種改良提高了單產,形成了獨特的農業(yè)生產體系。西藏農產品依靠高原的豐富植被,野生粽葉、竹編原料等帶來自然氣息。廣東生鮮農產品品牌西藏憑借得天獨厚的生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢,有機農業(yè)快速發(fā)展。截至202...

-

成都初級農產品價格行情

成都初級農產品價格行情西藏農產品產業(yè)化進程加速推進。全區(qū)培育農業(yè)產業(yè)化聯合體25個,帶動農戶12萬戶。建立"企業(yè)+合作社+農戶"利益聯結機制,訂單農業(yè)占比達40%。產業(yè)融合趨勢明顯,發(fā)展休閑農業(yè)經營主體800家。但產業(yè)化水平仍然不高:產業(yè)鏈條短,精深加工環(huán)節(jié)薄弱;組織化程度低,小農戶經營占70%;要素保障不足,融資難問題突出。產業(yè)化升級路徑應包括:延伸產業(yè)鏈條,發(fā)展精深加工;培育新型主體,提升組織化程度;強化要素保障,完善產業(yè)配套;推動三產融合,拓展農業(yè)功能。西藏農產品承載著豐富的文化價值。傳統(tǒng)農耕文化保存完整,保留著獨特的耕作歷法和農事節(jié)慶。飲食文化特色鮮明,形成了一套完整的食材處理技藝。生態(tài)文化理念先進,體現了...

-

天麻市場報價

天麻市場報價西藏農產品普遍具有突出的營養(yǎng)優(yōu)勢。經檢測,其蛋白質含量平均比平原地區(qū)同類產品高15%-30%,尤其是人體必需氨基酸比例更接近理想模式。特殊的生長環(huán)境使產品中維生素含量明顯提升,特別是維生素C、維生素E等抗氧化維生素。礦物質譜系分析顯示,西藏農產品中硒、鋅等微量元素含量達到平原產品的3-5倍,而重金屬含量只為國家限量標準的1/10-1/5。功能性成分檢測發(fā)現,多糖類、生物堿等活性物質含量豐富,具有明確的保健功效。這些營養(yǎng)特點使西藏農產品在高級食品和保健品原料市場具有獨特競爭力。西藏農產品依靠高原的農業(yè)產業(yè)化推進,產業(yè)鏈延長的農產品效益提升。天麻市場報價生態(tài)文化理念先進,體現了人與自然和諧共處的智...

-

成都生鮮農產品提供商

成都生鮮農產品提供商西藏保留著原生態(tài)的傳統(tǒng)農業(yè)生產方式,形成了獨特的農耕文化體系。農牧民采用"青稞-油菜-休耕"的三年輪作制度,每塊耕地實行定期休耕,有效維持土壤肥力和生態(tài)平衡。肥料主要使用牦牛糞等有機肥,每畝用量控制在2-3噸,既滿足作物需求又避免環(huán)境污染。病蟲害防治主要依賴物理方法和植物源農藥,化學農藥使用量只為全國平均水平的5%-8%,遠低于國家限量標準。采收環(huán)節(jié)嚴格遵循自然節(jié)律,90%以上的產品采用手工采摘,確保較佳成熟度和完整度。這種生產方式雖然產量較低,但較大程度地保留了產品的自然屬性和風味特質,與現代消費者對純凈、天然食品的需求高度契合,形成了獨特的市場競爭優(yōu)勢。西藏農產品扎根于高原的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,...

-

廣東精品農產品公司電話

廣東精品農產品公司電話西藏農業(yè)發(fā)展面臨生態(tài)保護與產業(yè)發(fā)展的平衡難題。氣候變化影響加劇,干旱發(fā)生率上升30%。生物多樣性保護壓力大,部分野生資源瀕臨枯竭。土壤退化風險存在,10%耕地出現沙化跡象。資源利用效率不高,農業(yè)用水有效利用率只40%。應對策略應包括:實施生態(tài)補償機制,建立保護性開發(fā)模式;發(fā)展循環(huán)農業(yè),提高資源利用效率;加強氣候變化適應技術研發(fā);建立瀕危資源保護區(qū),實施可持續(xù)利用計劃。到2025年,力爭實現農業(yè)用水效率提高15%,生態(tài)種植面積占比達60%。西藏農產品標準化工作取得積極進展。制定各類農業(yè)標準156項,其中國家標準5項、行業(yè)標準12項。建立標準化示范基地50個,示范面積30萬畝。推行全程標準化生產,...

-

深圳本地農產品哪家便宜

深圳本地農產品哪家便宜西藏農產品出口保持穩(wěn)定增長,國際競爭力逐步提升。主要出口市場包括歐盟、日本、東南亞等地區(qū),出口額年均增長18%。競爭優(yōu)勢主要體現在:生態(tài)環(huán)境純凈,有機認證產品占比高;特色資源獨特,具有不可替代性;文化內涵豐富,市場吸引力強。但國際競爭力仍待提升:出口規(guī)模偏小,只占全區(qū)總量的6%;認證壁壘較高,國際標準符合度不足;品牌影響力弱,國際市場認知度低。提升路徑應包括:加強國際認證工作,突破技術壁壘;建設高標準出口基地,保障穩(wěn)定供應;開展國際營銷推廣,提升品牌有名度;培育外貿經營主體,擴大貿易規(guī)模。預計到2025年,農產品出口額將突破2億美元。要抓住"國家合作"建設機遇,積極開拓國際市場,提升西藏農產品...

-

青島農產品一件代發(fā)

青島農產品一件代發(fā)提升路徑應包括:加強國際認證,突破技術壁壘;建設出口基地,保障穩(wěn)定供應;開展國際營銷,提升品牌有名度;培育外貿主體,增強行開拓能力。西藏農產品未來發(fā)展將呈現以下趨勢:品質化趨勢加速,高級農產品占比將提升至40%;數字化程度提高,智能農業(yè)技術應用率突破50%;綠色化轉型深化,有機農產品面積達200萬畝;融合化發(fā)展明顯,農村電商、休閑農業(yè)等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展;國際化步伐加快,出口市場拓展至20個國家和地區(qū)。為實現這些目標,需要構建"五大體系":現代農業(yè)生產體系、科技創(chuàng)新體系、品牌營銷體系、質量監(jiān)管體系、政策保障體系。預計到2030年,西藏農產品綜合產值將突破500億元,成為鄉(xiāng)村振興的重要支柱產業(yè)。西藏...

-

上海生鮮農產品供貨商

上海生鮮農產品供貨商西藏大力實施農產品品牌戰(zhàn)略,已形成較為完善的品牌體系。全區(qū)注冊農產品商標3800余件,其中地理標志證明商標32件。打造區(qū)域公用品牌15個,5個品牌入選中國農業(yè)品牌目錄。建立品牌農產品標準體系,制定生產技術規(guī)程85項。品牌農產品溢價明顯,平均價格是普通產品的2-3倍。但品牌建設仍存在短板:品牌認知度局限于特定消費群體,市場覆蓋率不足30%;品牌價值評估體系不完善,缺乏認證;品牌保護力度不夠,侵權現象時有發(fā)生。未來需加強品牌整合,建立統(tǒng)一的品牌形象識別系統(tǒng)。西藏農產品借助高原的豐富微生物環(huán)境,發(fā)酵類農產品如青稞酸奶風味獨特。上海生鮮農產品供貨商西藏農產品標準化工作取得重要進展,保障了產品質量。制定...