這杯酒穿越五千年!中國人過節的隱藏儀式感

白酒文化作為中華文明的重要載體,與傳統節日深度交融,既是物質生活的點綴,更是精神信仰的象征。從祭祀祈福到節氣釀酒,從社交禮儀到情感寄托,白酒在節日中扮演著多重角色,成為傳承民族文化、凝聚情感共識的紐帶。

一、祭祀與祈福:天人合一的儀式符號

在傳統節日中,白酒常被用于祭祀天地、先**遞敬畏與感恩。例如,春節期間,民間以屠蘇酒“屠絕鬼氣,蘇醒人寰”,飲時遵循“幼者先飲,長者后飲”的順序,既祈福消災,又體現尊老之禮。清明節掃墓時,人們借酒驅寒暖身,或借酒消解哀思,如白居易詩中“何處難忘酒,朱門美少年”的描繪。社日(春社、秋社)則飲社酒祈求豐收,古稱“治聾酒”,寓意祛病納福。

二、節氣與釀酒:順應天時的智慧結晶

傳統節日多與自然節氣相合,釀酒活動亦遵循時令規律。二月二“龍抬頭”正值春耕,微生物活躍,此時釀制的“春酒”被視為上品,白居易“二月二日新雨晴”之句暗含春釀的時令意義。中秋節則以桂花入酒,因桂花花期與中秋相合,釀成的桂花酒兼具賞月與養生的雙重意趣。此外,臘八節的臘八酒以黃米發酵制成,兼具驅寒與養生功效,體現了“冬藏”的飲食智慧。

三、社交與情感:團聚共享的情感媒介

白酒在節日中常作為情感聯結的催化劑。春節年夜飯上,舉杯共飲象征團圓,除夕守歲酒更成為家庭溫馨的縮影。端午節飲菖蒲酒辟邪,重陽節佩茱萸、飲菊酒登高,均以酒為載體傳遞健康祝愿。婚慶中的“交杯酒”源自周代“合巹”之禮,寓意夫妻同甘共苦,至今仍是婚禮高潮。

四、禮儀與節制:禮法交融的文化規范

古人飲酒強調“禮”與“度”。例如,敬酒禮儀要求晚輩須待長者飲盡后方可舉杯,體現尊卑有序;宴飲時以“三爵為限”,避免失態,如《禮記》所言“三爵而油油,以退”。孔子倡導“唯酒無量,不及亂”,強調節制之美,這一理念至今仍影響節日飲酒習俗。

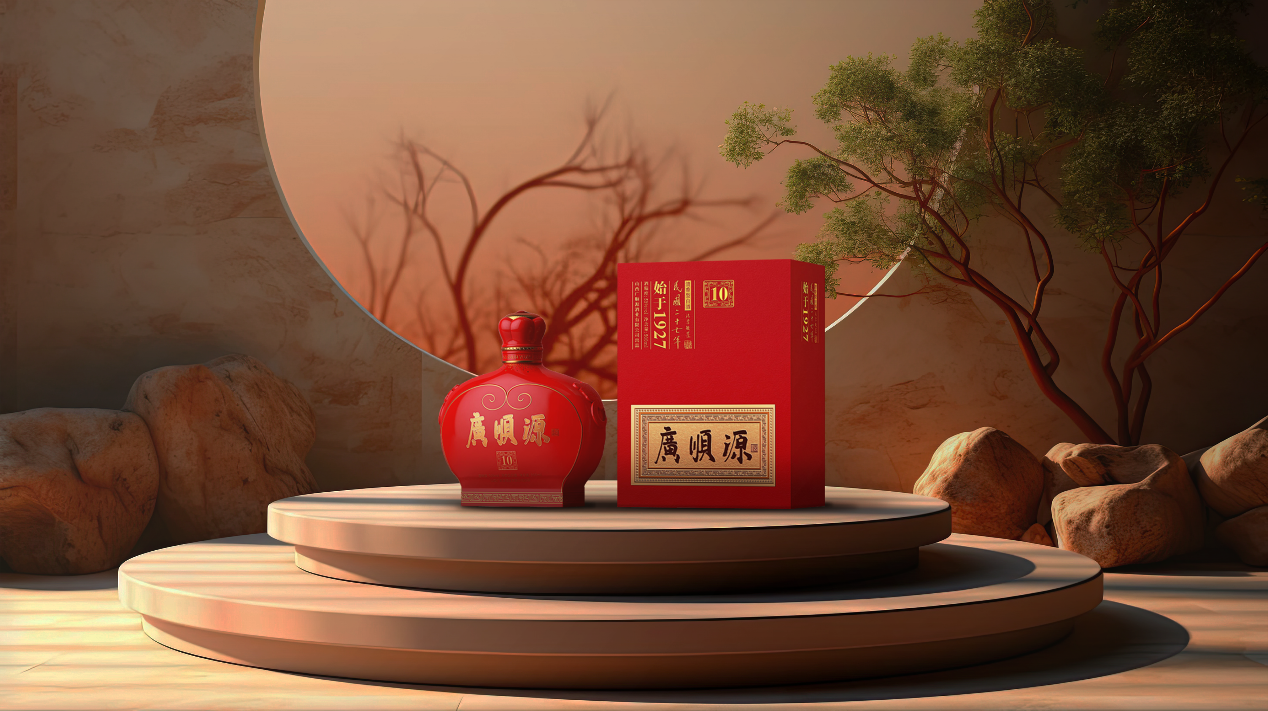

五、現代傳承:文化符號的活態演變

隨著時代發展,白酒文化從傳統儀式向多元場景延伸。例如,春節從家庭守歲擴展至春晚等現代媒介,酒成為連接新舊年俗的橋梁;非遺保護推動釀酒技藝與節日儀式結合,如封藏大典從家族祭祀升級為文化IP,融合科技與全球傳播。這些創新既保留傳統內核,又賦予白酒文化新的時***命力。

白酒與傳統節日的交織,是中華文化“變與不變”的縮影。從祭祀的莊嚴到團聚的溫情,從節氣的順應到禮儀的約束,白酒既是歷史的見證者,也是文化的傳播者。在全球化背景下,其承載的“天人合一”“禮樂相濟”等精神,仍為現代人提供著情感歸屬與文化認同的根基。