-

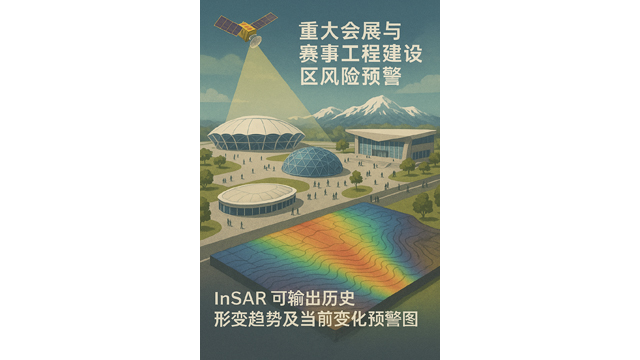

基坑支護InSAR預警

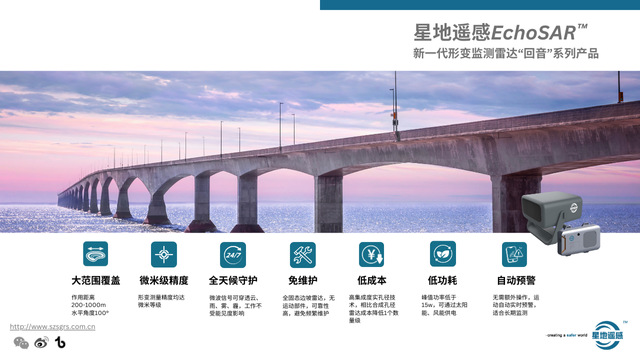

基坑支護InSAR預警傳統的地面變形監測手段如全站儀、水準儀等,受制于通視條件和布設成本,難以在山地水庫、長距離堤防和偏遠邊坡實現有效覆蓋。星地遙感的RapidSAR InSAR監測系統通過引入衛星雷達遙感手段,打破了傳統監測的空間限制,支持對上千平方公里區域開展高密度、周期性監測...

2025-06-27 -

天空地一體化InSAR什么價格

天空地一體化InSAR什么價格InSAR提升“高風險項目”投資階段風險篩查能力。部分基礎設施項目投資決策周期長、回報周期延遲,前期風險識別能力決定項目成敗。InSAR平臺通過形變數據預處理與歷史趨勢建模,可提前識別區域內存在的沉降平臺、滑坡高發區、采空區干擾帶等風險要素。投資方據此可開展定...

2025-06-27 -

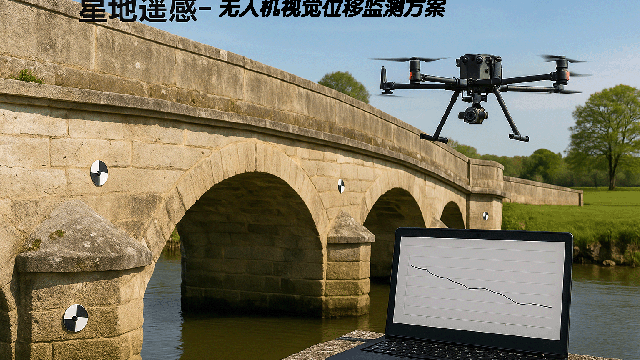

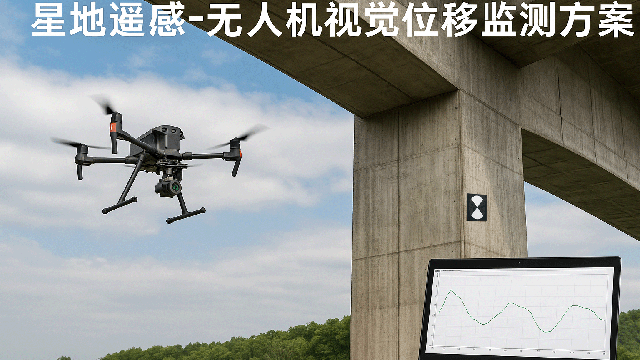

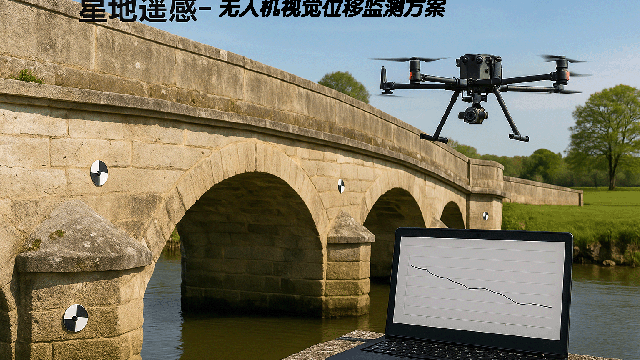

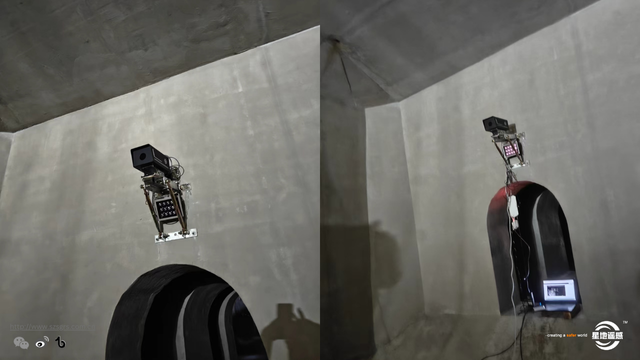

邊坡位移機器視覺位移監測儀系統

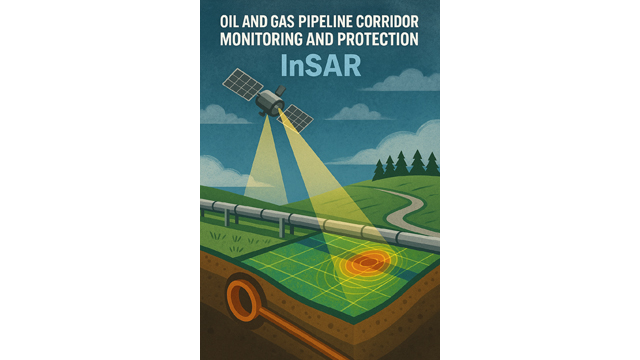

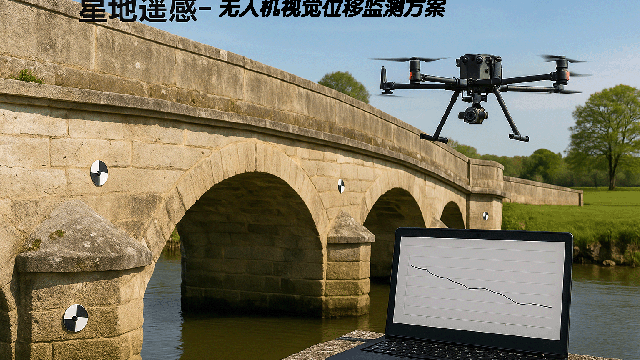

邊坡位移機器視覺位移監測儀系統長輸油氣管線地質位移監測:長距離油氣管道沿線經常穿過軟土或坡地,地質移動可能導致管道拉伸彎曲甚至破裂泄漏,后果嚴重。以往對管道地質災害的監控主要依賴定期地面巡查和少數監測點,難以及時覆蓋數百公里線路。如今通過無人機視覺位移監測,可對油氣管線走廊帶展開高效巡檢。...

2025-06-26 -

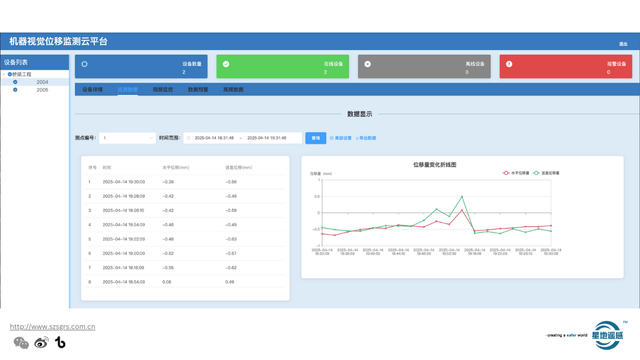

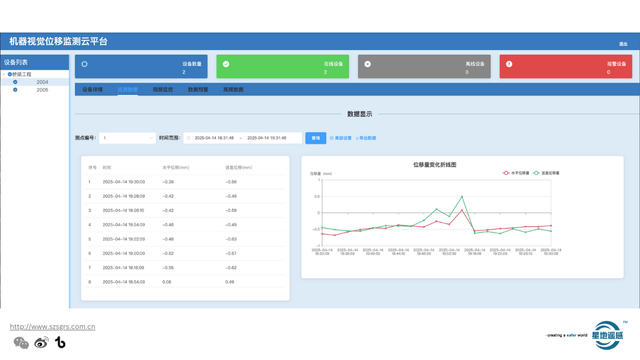

天空地一體化機器視覺位移監測儀系統

天空地一體化機器視覺位移監測儀系統支持水利應急響應中的“快速布控”,滿足突發事件即時監測需求。洪澇災害、滑坡險情等突發事件往往發生在短時間內,要求監測系統具備“即搭即用”“快速響應”的能力。星地遙感結合便攜化設計與智能組網技術,推出一系列適用于應急場景的快速布控監測設備,如背包式XDYG-EC...

2025-06-26 -

邊坡雷達橋梁輕量化安全監測質量

邊坡雷達橋梁輕量化安全監測質量支持多類型傳感器混合部署,靈活滿足不同項目需求。橋梁結構受力復雜,單一傳感器難以全局反映其狀態變化。輕量化系統支持多種傳感器類型同時部署,包括應變計、加速度傳感器、溫濕度探頭、視覺標靶與位移計等,可靈活組合形成適應不同工況的監測陣列。設備之間通過組網通信統一傳...

2025-06-26 -

欄水壩機器視覺位移監測儀合作伙伴價格

欄水壩機器視覺位移監測儀合作伙伴價格軟弱地基高層建筑沉降監測:在軟弱土地基上的高層建筑常面臨不均勻沉降的風險。如果某一角沉降過大,會導致建筑結構開裂甚至傾斜傾覆。傳統做法是在建筑四周布置沉降觀測點,用水準儀定期測量基礎沉降量。然而這種點狀監測難以及時反映整棟建筑的沉降態勢。借助無人機視覺位移監測...

2025-06-26 -

堤身沉降機器視覺位移監測儀銷售

堤身沉降機器視覺位移監測儀銷售基坑周邊地表沉降監測:深基坑開挖往往導致周邊地面發生一定程度的沉降。如果地表沉降過大,可能拉裂埋地管線、塌陷路面,影響城市正常運行。施工單位通常布設沉降觀測點來監測四周地表下沉,但點位有限且需要人力反復測量。利用無人機技術,可以對基坑周邊大片區域進行快速的...

2025-06-26 -

滑坡機器視覺位移監測儀預警平臺

滑坡機器視覺位移監測儀預警平臺輸電塔基礎沉降與傾斜監測:輸電線路桿塔基礎發生沉降或傾斜會威脅線路安全 。歷史上曾有因基礎下沉未被及時發現而導致桿塔傾覆的事故,因此需要對塔基變形進行精密監控。但傳統人工巡檢難以及時發現細微位移變化。采用無人機視覺位移監測系統,利用高精度攝像設備對桿塔基座和塔...

2025-06-26 -

機器視覺位移機器視覺位移監測儀合作伙伴價格

機器視覺位移機器視覺位移監測儀合作伙伴價格古城墻結構形變監測:古城墻作為大體量的線性文物,長期受雨水侵蝕和地基不均影響,可能出現墻體傾斜、裂縫等結構變形,嚴重時會坍塌危及人員安全。傳統巡查依靠人工目測發現較大的裂縫,或用垂線測量局部傾斜角,難以及時掌握整段城墻的細微形變。無人機視覺監測可以對古城墻進行...

2025-06-26 -

InSAR機器視覺位移監測儀預警平臺

InSAR機器視覺位移監測儀預警平臺鄰近施工對建筑影響監測:城市施工往往挨著已有建筑,如果基坑開挖或樁基施工引起鄰近建筑下沉開裂,將造成重大損失。傳統做法是在周邊建筑物布置少量沉降觀測點和裂縫計,信息有限且可能滯后。利用無人機視覺監測,可以對鄰近建筑進行完整的沉降和位移觀測,為周邊保護提供數據支...

2025-06-26 -

水庫機器視覺位移監測儀軟件哪家好

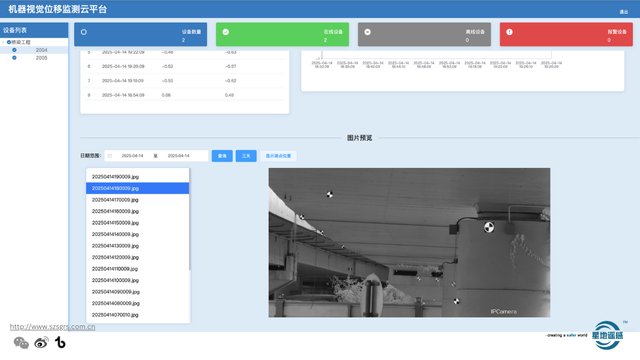

水庫機器視覺位移監測儀軟件哪家好不同水利工程在規模、風險等級、環境條件等方面存在不同的差異,監測系統必須具備良好的靈活性與擴展能力。星地遙感平臺采用模塊化架構設計,產品如RapidSAR系統、XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統等均支持單點部署或多點組網協同,平臺側則開放AP...

2025-06-26 -

攔水壩機器視覺位移監測儀定制

攔水壩機器視覺位移監測儀定制深基坑支護結構變形監測:深基坑施工中,圍護支護結構(如連續墻、支撐架)一旦發生過度變形,將可能引發土方坍塌和周邊地面下沉,后果嚴重。傳統上現場技術人員依靠少量位移計或傾斜儀監測支護結構,但往往布設受限且不能完整反映整體受力情況。引入無人機視覺監測,可對整個基坑...

2025-06-26 -

地下管廊InSAR質量

地下管廊InSAR質量InSAR融合地下水監測數據用于沉降致災鏈分析。城市和農業區地下水超采問題,往往與地面沉降、地裂縫、管線破壞等風險緊密相關。InSAR平臺可與地下水位變化數據進行聯動分析,識別沉降區與抽水井群、水文結構之間的時空耦合關系。在河南某城郊地區,通過InSAR和水利...

2025-06-26 -

滑坡機器視覺位移監測儀多少錢

滑坡機器視覺位移監測儀多少錢系統平臺兼容性強,支持對接廣東省級監測管理系統。根據廣東省交通運輸廳對結構監測數據“上傳共享、分級應用”的管理要求,各類監測系統須滿足接口開放、數據格式統一、平臺互聯互通等能力。星地遙感平臺具備完整的數據標準轉換模塊,支持JT/T、XML、MODBUS、MQT...

2025-06-26 -

欄水壩機器視覺位移監測儀參考價格

欄水壩機器視覺位移監測儀參考價格標靶可視化部署策略適配橋隧全生命周期結構監測。針對廣東地區橋梁與隧道運維周期長、結構老化加劇的問題,星地遙感提出“標靶+視覺”輕量化可視化部署策略,適配橋梁伸縮縫、墩臺過渡段、隧道接縫等典型老化部位的裂縫演化與位移監測。該策略利用高對比度靶標與智能攝像頭組合,...

2025-06-26 -

欄水壩InSAR銷售

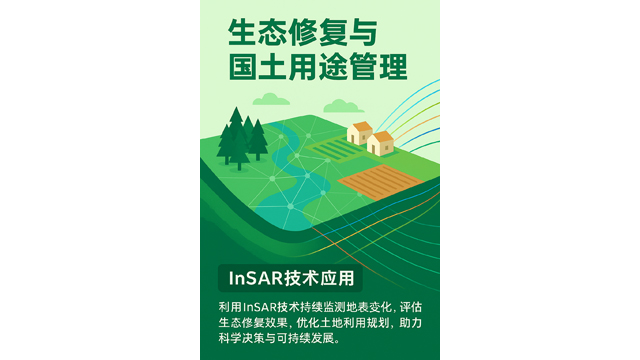

欄水壩InSAR銷售國家公園及自然保護區的基礎地質監測。國家公園和自然保護區承擔著生態屏障與物種保護的重要職責,其基礎地貌變化往往反映區域生態演替、地質活動或人為干擾的早期信號。然而受限于管控等級高、人為干預少,這些區域往往缺乏穩定、高密度的監測手段。InSAR技術憑借大尺度、低...

2025-06-26 -

堤身沉降橋梁輕量化安全監測廠家報價

堤身沉降橋梁輕量化安全監測廠家報價面對山區、沿海地區頻發的公路邊坡塌方、橋隧結構異常等突發事件,如何實現快速響應與精細監測?星地遙感給出了完美答案。其推出的輕量化監測方案聚焦 “臨時部署、快速啟動”,讓應急監測變得高效便捷。當災害發生時,攜帶 XDYG-EC 視覺系統與 XDYG-18 北斗接...

2025-06-26 -

滑坡機器視覺位移監測儀生產廠家

滑坡機器視覺位移監測儀生產廠家非擾動式文物變形監測:對脆弱珍貴的文物而言,監測本身也需要謹慎,傳統在文物上安裝傳感器、貼附靶標的方法可能對文物表面造成二次損害。無人機視覺位移監測完全無需直接接觸文物本體,即可獲得高精度的變形數據,因而成為文物保護領域的理想選擇 。例如,在監測古建筑墻體裂縫...

2025-06-26 -

上部建筑沉降與垂直度橋梁輕量化安全監測什么價格

上部建筑沉降與垂直度橋梁輕量化安全監測什么價格配套可視化大屏展示方案,服務匯報與指揮需求。系統可搭配可視化展示終端,結合地圖、結構圖與實時數據狀態,為各級單位提供直觀的橋梁監測態勢總覽。每座橋梁在地圖界面中可顯示狀態標簽,如“運行正常”“趨勢上升”“需復核”等,點擊后可進入詳細結構響應視圖。平臺支持圖表聯...

2025-06-26 -

邊坡InSAR渠道價格

邊坡InSAR渠道價格InSAR提升港區后方物流區與填海區沉降預警能力。現代港口物流園區常位于填海或軟土回填地帶,長期受集裝堆碼和運輸震動影響,地表沉降可能對地面軌道系統、集裝箱堆場結構產生不利影響。InSAR技術可對整個填海區、堆場網格及后方陸域進行有效形變監控,識別異常區域并指...

2025-06-26 -

高支護橋梁輕量化安全監測合作伙伴價格

高支護橋梁輕量化安全監測合作伙伴價格構建結構健康檔案,支持橋梁數據中臺建設。隨著公路資產精細化管理需求上升,各類結構運行數據逐步成為決策依據。系統長期記錄的結構狀態數據可自動生成橋梁健康檔案,包括初期響應、長期趨勢、結構事件、維護歷史等多個維度,支持按橋梁編號或地理位置進行歸檔。平臺具備導出與對...

2025-06-26 -

地表沉降InSAR怎么收費

地表沉降InSAR怎么收費InSAR為山區集鎮與移民安置區安全評估提供支撐。水庫移民新村與山區集鎮多建于邊坡、臺塝與軟土層之上,隨著時間推移,部分區域會出現地裂縫、局部沉降等問題。InSAR可長期、非接觸地掌握整個片區的形變趨勢,為移民安置區的選址評估、風險判定與后續管控提供可量化依據...

2025-06-26 -

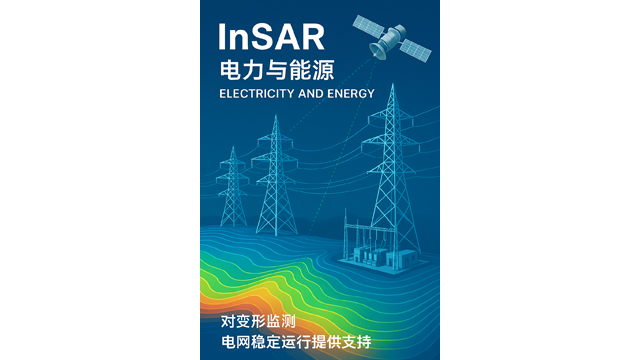

地下公共人防工程InSAR代理商價格

地下公共人防工程InSAR代理商價格InSAR支持電力巡檢體系的分級響應機制。隨著電網進入智能化管理階段,輸電通道變形識別開始由“事件響應”轉向“異常演化預警”。InSAR技術可基于地表形變速率、氣候模型、土壤濕度等因素構建形變演化模型,輸出塔基、山體、跨區走廊的形變等級圖,輔助運檢單位制定分級...

2025-06-26 -

視覺位移橋梁輕量化安全監測預警管控

視覺位移橋梁輕量化安全監測預警管控無電區域部署友好,能源配置高度靈活。許多橋梁結構地處偏遠或特殊位置,如山區互通段、跨河索橋等,現場長期無電力供應。輕量化系統針對這類環境進行能源策略優化,采用太陽能與高容量電池組合供電,輔以能耗自適應機制,動態調整采樣頻率與通信周期,延長連續運行時間。即使在連...

2025-06-25 -

機器視覺位移InSAR運營商哪家好

機器視覺位移InSAR運營商哪家好InSAR協助城市橋隧群智能運維平臺建設。城市大型橋隧群結構復雜、分布密集、管理單位多,傳統分散式監測難以統一評估運行狀態。InSAR作為大范圍背景變形監測工具,可為橋梁、隧道、地下通道等設施提供統一形變底圖與趨勢參考。在武漢、廣州等地,城市交通管理平臺已將I...

2025-06-25 -

合成孔徑雷達橋梁輕量化安全監測什么價格

合成孔徑雷達橋梁輕量化安全監測什么價格支持AI模型擴展,推動智能化監測演進。在結構狀態識別方面,系統平臺預留了算法擴展接口,可引入基于歷史數據訓練的AI模型,用于識別異常特征、分析變化模式或預測結構未來響應行為。例如,可接入異常識別模型,用于判斷位移變化的突變點,或接入趨勢預測模型,對裂縫發展速度...

2025-06-25 -

視覺位移機器視覺位移監測儀儀器

視覺位移機器視覺位移監測儀儀器廠房及設備基礎沉降監測:礦區選礦廠房、破碎站等大型建筑以及重型設備基礎在長期運行中可能因振動或地基松動發生下沉開裂。如果基礎下沉未被及時發現,可能導致設備安裝精度偏移、機組故障甚至廠房結構損壞。傳統靠人工定期在墻體或基礎上觀測裂縫和沉降標的做法,往往覆蓋有限且...

2025-06-25 -

地表變形InSAR硬件定制

地表變形InSAR硬件定制模塊化產品體系適配不同結構類型與工況場景的靈活部署需求。廣東省公路體系中既包含大量普通梁橋、中短隧道、小型邊坡,也分布著特大型跨江橋、高墩深埋隧道及復合高邊坡體,對監測系統的適配性提出挑戰。星地遙感依托模塊化產品體系構建“組合式感知方案”,通過XDYG-18北...

2025-06-25 -

邊坡位移機器視覺位移監測儀平臺

邊坡位移機器視覺位移監測儀平臺山地光伏場區邊坡監測:山地光伏場址經常位于丘陵或山坡上,暴雨后場區邊坡可能發生滑坡崩塌,威脅光伏陣列安全。人工肉眼巡檢往往難以及時發現邊坡緩慢位移的征兆。采用無人機多角度位移監測,可以對光伏電站周邊山體開展的變形巡查。無人機可沿山坡輪廓低空飛行,獲取坡面和光伏...

2025-06-25 -

邊坡雷達橋梁輕量化安全監測預警系統

邊坡雷達橋梁輕量化安全監測預警系統構建以數據驅動為關鍵的橋梁運行機制。以往橋梁運維主要依靠定期人工巡查與經驗判斷,但面對多變荷載、老齡橋梁和氣候極端化等新挑戰,這種模式逐漸顯現局限。新型輕量化監測系統提供高頻、連續的運行數據,可實時記錄結構響應隨時間、溫度、荷載的變化過程。系統內嵌數據建模能力...

2025-06-25