-

自動化InSAR軟硬件

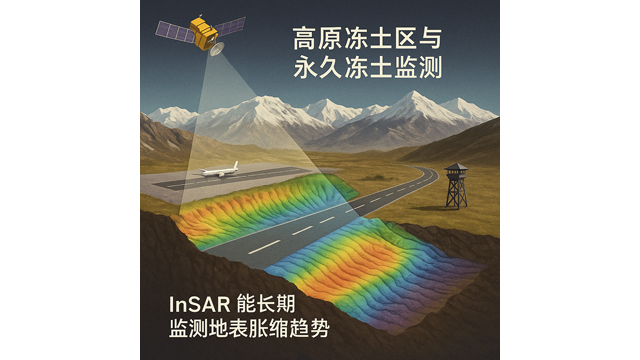

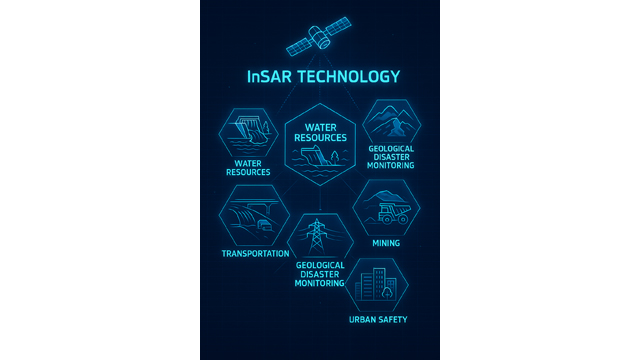

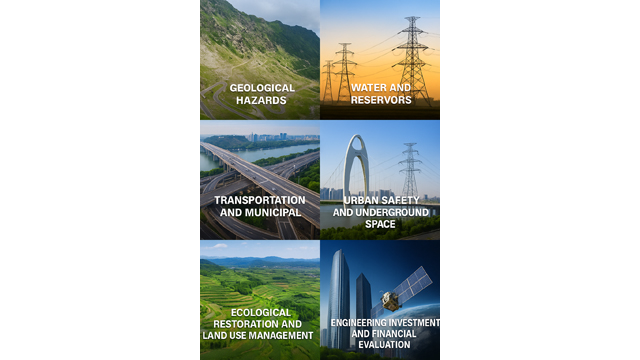

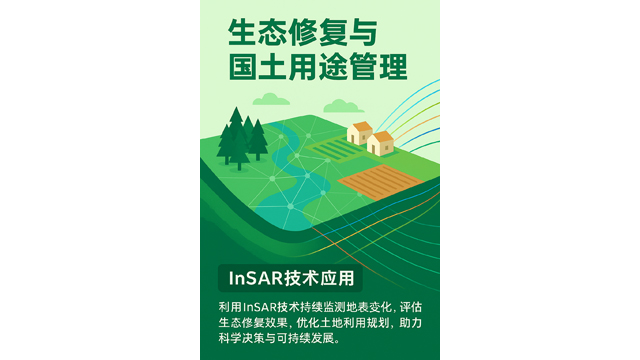

自動化InSAR軟硬件InSAR技術(shù)在生態(tài)保護(hù)與水源涵養(yǎng)區(qū)形變監(jiān)控中的實(shí)踐。水源保護(hù)區(qū)、生態(tài)紅線區(qū)域?qū)Φ乇硇巫兪置舾校缬捎谥脖黄茐摹⑺w波動、非法采石等導(dǎo)致的地形擾動若未及時控制,可能引發(fā)連鎖性生態(tài)風(fēng)險。InSAR技術(shù)以其非侵入式、大范圍、定期成像的特點(diǎn),適合對該類區(qū)域開展長...

2025-06-19 -

InSARInSAR優(yōu)勢

InSARInSAR優(yōu)勢InSAR結(jié)合北斗高精度點(diǎn)位構(gòu)建復(fù)合監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。單一遙感方法雖然覆蓋面廣,但在立體精度與動態(tài)解譯方面仍需增強(qiáng)。InSAR數(shù)據(jù)與北斗RTK、地面傾斜儀等設(shè)備的結(jié)合,能夠在低成本大范圍形變識別的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵點(diǎn)位高精度驗(yàn)證,提升整個監(jiān)測系統(tǒng)的魯棒性。在河北某水庫山...

2025-06-19 -

橋梁InSAR質(zhì)量

橋梁InSAR質(zhì)量精確服務(wù)水利部“先行先試”試點(diǎn)工程,形成可推廣的示范模式水利部發(fā)布的《構(gòu)建現(xiàn)代化水庫運(yùn)行管理矩陣先行先試工作方案》提出,要選取一批基礎(chǔ)條件好、信息化程度高的水庫開展試點(diǎn),探索可復(fù)制、可推廣的智慧化運(yùn)行模式。星地遙感積極參與各地“先行先試”項(xiàng)目建設(shè),基于“天空地...

2025-06-19 -

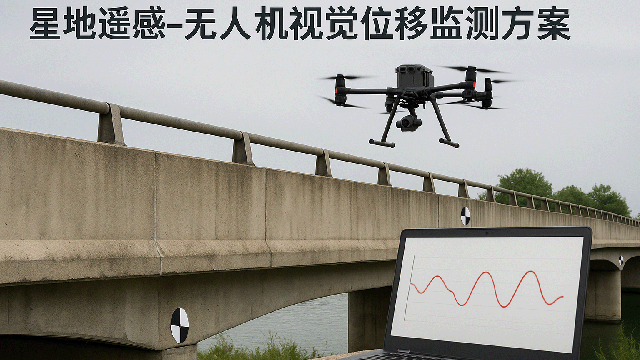

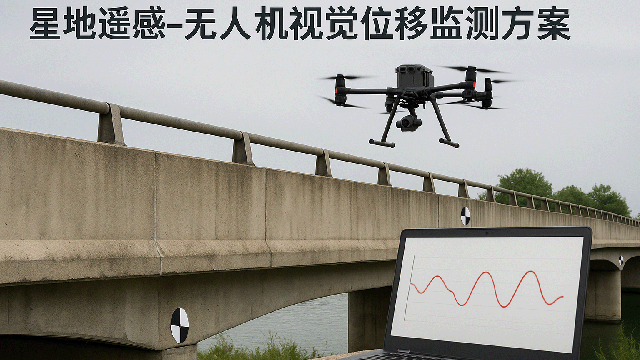

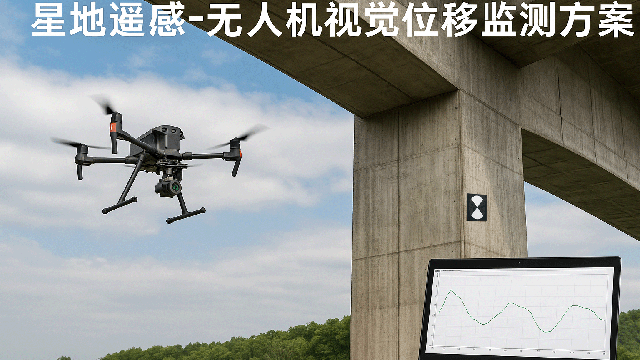

合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀介紹

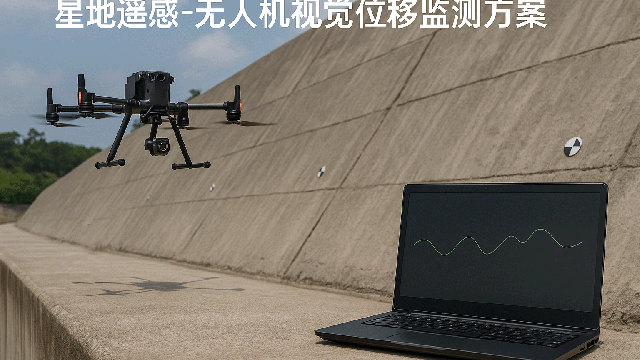

合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀介紹視覺識別算法輔助裂縫變化量化,提升結(jié)構(gòu)病害識別能力。傳統(tǒng)裂縫檢測依賴人工巡查與記錄,存在誤差大、周期長、效率低等問題。星地遙感將AI圖像識別技術(shù)與視覺位移系統(tǒng)深度融合,研發(fā)裂縫智能識別與跟蹤算法,支持遠(yuǎn)距離高倍率拍攝下對裂縫寬度、長度、擴(kuò)展趨勢等進(jìn)行自動提取與...

2025-06-19 -

位移沉降InSAR報價

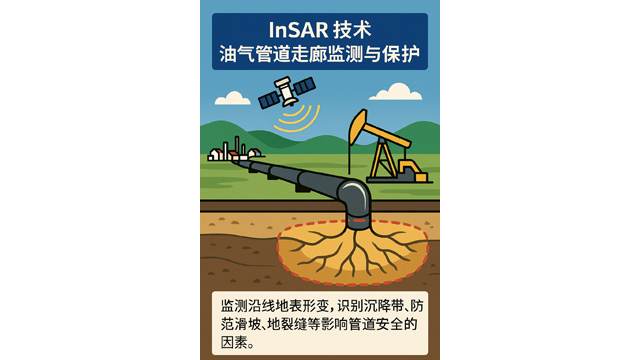

位移沉降InSAR報價InSAR技術(shù)在礦山邊坡與地裂縫監(jiān)測中的融合創(chuàng)新。礦區(qū)邊坡穩(wěn)定性與尾礦壩安全一直是礦山管理的重點(diǎn)與難點(diǎn),傳統(tǒng)GNSS和人工監(jiān)測手段布設(shè)難度大,監(jiān)測周期長,易受天氣等條件限制。InSAR遙感監(jiān)測技術(shù)通過對歷史和當(dāng)前衛(wèi)星影像進(jìn)行干涉處理,構(gòu)建區(qū)域內(nèi)形變熱區(qū)圖譜,可...

2025-06-19 -

基坑InSAR解決方案

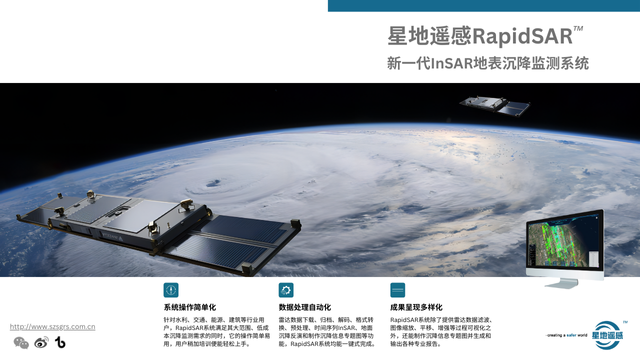

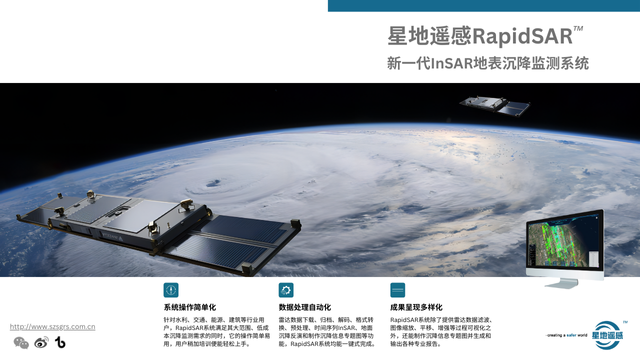

基坑InSAR解決方案在傳統(tǒng)形變監(jiān)測中,數(shù)據(jù)處理過程繁瑣、專業(yè)門檻高、分析周期長,嚴(yán)重影響了管理單位的響應(yīng)效率。星地遙感自主開發(fā)的RapidSAR InSAR平臺,采用全流程自動化處理設(shè)計,涵蓋雷達(dá)影像下載、格式轉(zhuǎn)換、時序反演、圖像增強(qiáng)、專題圖輸出等關(guān)鍵環(huán)節(jié),用戶無需具備深厚專業(yè)背...

2025-06-19 -

工程安全I(xiàn)nSAR費(fèi)用

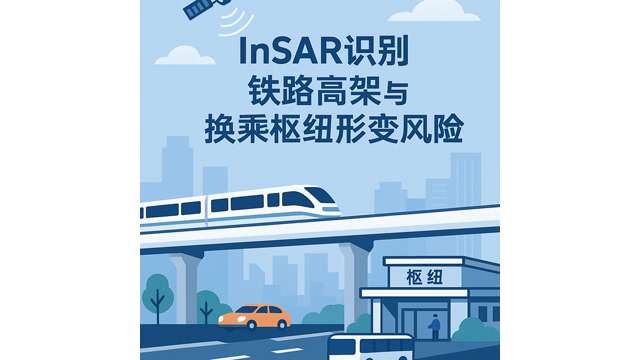

工程安全I(xiàn)nSAR費(fèi)用InSAR應(yīng)用于城市低洼地塊的隱性沉降帶識別。城市快速發(fā)展下,部分新區(qū)填土建成,或地基歷史處理不足,常在數(shù)年后出現(xiàn)片區(qū)性沉降問題。InSAR可以長期、穩(wěn)定地對整個城市片區(qū)進(jìn)行形變趨勢監(jiān)控,尤其在大型綜合體、軌道交通換乘樞紐等對沉降敏感區(qū)域表現(xiàn)出高識別價值。例如...

2025-06-19 -

地下公共人防工程機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀軟件哪家好

地下公共人防工程機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀軟件哪家好水利工程中,特別是分布在山區(qū)、林區(qū)、偏遠(yuǎn)村落的小型水庫與堤防,往往存在供電困難、交通不便的問題,這對設(shè)備的續(xù)航能力提出了更高要求。星地遙感的XDYG-18北斗接收機(jī)及XDYG-EC視覺系統(tǒng),均采用低功耗設(shè)計,設(shè)備整體功耗低于2W,配備10200mAh電池并支持...

2025-06-18 -

在線機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀儀器

在線機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀儀器低功耗設(shè)計與太陽能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠(yuǎn)監(jiān)測點(diǎn)長期運(yùn)行。廣東省大量高速公路橋隧和邊坡位于偏遠(yuǎn)山區(qū),存在供電難、施工難、維護(hù)難等問題。星地遙感推出的XDYG-18北斗接收機(jī)與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),均采用低功耗設(shè)計,并支持太陽能+鋰電池混合供電方案,可在...

2025-06-18 -

地下室基坑機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀監(jiān)管平臺

地下室基坑機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀監(jiān)管平臺廠房及設(shè)備基礎(chǔ)沉降監(jiān)測:礦區(qū)選礦廠房、破碎站等大型建筑以及重型設(shè)備基礎(chǔ)在長期運(yùn)行中可能因振動或地基松動發(fā)生下沉開裂。如果基礎(chǔ)下沉未被及時發(fā)現(xiàn),可能導(dǎo)致設(shè)備安裝精度偏移、機(jī)組故障甚至廠房結(jié)構(gòu)損壞。傳統(tǒng)靠人工定期在墻體或基礎(chǔ)上觀測裂縫和沉降標(biāo)的做法,往往覆蓋有限且...

2025-06-18 -

視覺位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控

視覺位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控鄰近施工對建筑影響監(jiān)測:城市施工往往挨著已有建筑,如果基坑開挖或樁基施工引起鄰近建筑下沉開裂,將造成重大損失。傳統(tǒng)做法是在周邊建筑物布置少量沉降觀測點(diǎn)和裂縫計,信息有限且可能滯后。利用無人機(jī)視覺監(jiān)測,可以對鄰近建筑進(jìn)行完整的沉降和位移觀測,為周邊保護(hù)提供數(shù)據(jù)支...

2025-06-18 -

InSARInSAR什么價格

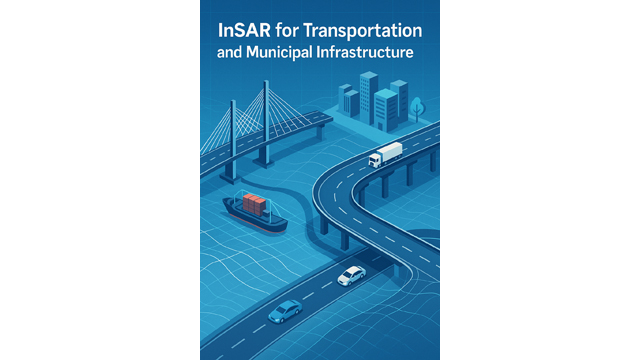

InSARInSAR什么價格InSAR賦能橋梁擴(kuò)建與病害診斷的前期評估。在城市交通建設(shè)中,橋梁加寬改造及病害修復(fù)工程正逐步增多。如何在不開挖、不接觸的條件下掌握現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)變形規(guī)律,是設(shè)計階段的重要問題。InSAR通過多期干涉圖像分析,可識別橋臺、橋墩及鄰近結(jié)構(gòu)的形變歷史與趨勢,幫助設(shè)計單位...

2025-06-18 -

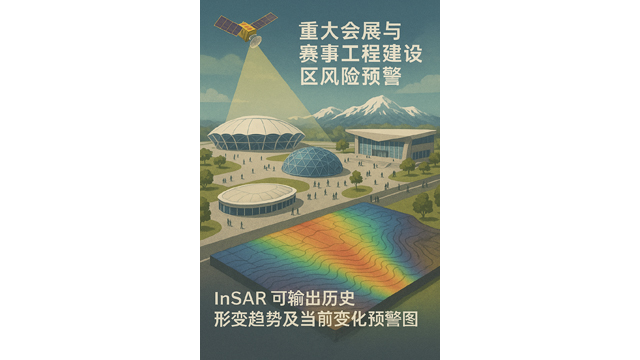

第三方安全I(xiàn)nSAR生產(chǎn)商

第三方安全I(xiàn)nSAR生產(chǎn)商InSAR推動山區(qū)邊坡長期穩(wěn)定性評估制度化。大型邊坡工程如高速公路高切坡、鐵路邊坡、庫岸陡坡等,運(yùn)行期間需開展多年期穩(wěn)定性評估。傳統(tǒng)監(jiān)測點(diǎn)難以反映邊坡整體變形規(guī)律,受降雨、植被等影響大。InSAR技術(shù)以高頻成像、廣域感知為特點(diǎn),可持續(xù)評估邊坡在汛期或溫度變化下...

2025-06-18 -

地表沉降機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀公司

地表沉降機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀公司露天大型石刻裂縫監(jiān)測:露天的大型石刻造像(如摩崖大佛、石碑)長期暴露在環(huán)境中,巖石內(nèi)部溫差應(yīng)力會產(chǎn)生細(xì)微裂隙,這些裂隙若不斷擴(kuò)展,可能導(dǎo)致石刻表面局部剝落或斷裂。高空細(xì)微裂縫用肉眼不易察覺,傳統(tǒng)需要架設(shè)腳手架近距離檢查,頻率有限。無人機(jī)視覺監(jiān)測為露天石刻提供了...

2025-06-18 -

工程安全機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀公司

工程安全機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀公司災(zāi)后電力設(shè)施快速巡檢評估:大地震、臺風(fēng)等災(zāi)害發(fā)生后,電力系統(tǒng)需要在短時間內(nèi)排查大量輸電塔和變電站設(shè)備的位移損傷情況,以安排搶修恢復(fù)供電。傳統(tǒng)靠人工逐一檢查不僅耗時,也存在險情下人身安全風(fēng)險。使用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測,可以在災(zāi)后極短時間對受災(zāi)區(qū)域的電力設(shè)施開展快速...

2025-06-18 -

機(jī)器視覺位移InSAR監(jiān)管平臺

機(jī)器視覺位移InSAR監(jiān)管平臺InSAR在城市地面沉降監(jiān)測中的系統(tǒng)化應(yīng)用。在城市發(fā)展過程中,地面沉降已成為制約基礎(chǔ)設(shè)施安全的關(guān)鍵風(fēng)險因素,特別是在地鐵、高架橋和管廊集中區(qū)域。InSAR技術(shù)通過對歷史和當(dāng)前的雷達(dá)干涉圖像進(jìn)行處理,能夠?qū)崿F(xiàn)毫米級地表形變量的時序監(jiān)測。相較于傳統(tǒng)水準(zhǔn)測量,InS...

2025-06-18 -

滑坡InSAR什么價格

滑坡InSAR什么價格InSAR推動礦山“綠色關(guān)停”期間的穩(wěn)定性監(jiān)管。部分礦山在資源開采完成后并未徹底閉合,邊坡、回采區(qū)與地裂縫帶仍存在安全風(fēng)險,特別是在綠化與生態(tài)修復(fù)階段。InSAR提供了一種不干擾現(xiàn)場施工的動態(tài)監(jiān)管方式。通過中低頻周期性的雷達(dá)圖像獲取,可評估修復(fù)區(qū)域是否存在形變...

2025-06-18 -

機(jī)器視覺位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示

機(jī)器視覺位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示結(jié)合高溫高濕氣候特點(diǎn),系統(tǒng)具備強(qiáng)環(huán)境適應(yīng)能力。廣東地處南方沿海,常年氣候濕熱、雷雨頻繁,對結(jié)構(gòu)監(jiān)測設(shè)備的穩(wěn)定性與耐候性提出更高要求。星地遙感系列產(chǎn)品均采用工業(yè)級設(shè)計,重要部件達(dá)到IP67或以上防護(hù)等級,具備防水、防塵、防腐蝕、防雷擊的能力;部分設(shè)備配備自動加熱...

2025-06-18 -

水工建筑橋梁輕量化安全監(jiān)測生產(chǎn)商

水工建筑橋梁輕量化安全監(jiān)測生產(chǎn)商支持多類型傳感器混合部署,靈活滿足不同項(xiàng)目需求。橋梁結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜,單一傳感器難以全局反映其狀態(tài)變化。輕量化系統(tǒng)支持多種傳感器類型同時部署,包括應(yīng)變計、加速度傳感器、溫濕度探頭、視覺標(biāo)靶與位移計等,可靈活組合形成適應(yīng)不同工況的監(jiān)測陣列。設(shè)備之間通過組網(wǎng)通信統(tǒng)一傳...

2025-06-18 -

滑坡InSAR定制

滑坡InSAR定制InSAR推動“空天地一體化”綜合感知網(wǎng)絡(luò)快速落地。InSAR作為“空”域重點(diǎn)遙感技術(shù)之一,具備全天候、高分辨率、周期性覆蓋的獨(dú)特優(yōu)勢。與無人機(jī)、地面激光、視頻監(jiān)控、邊坡傳感網(wǎng)絡(luò)等形成“天-空-地”數(shù)據(jù)協(xié)同架構(gòu),是當(dāng)前建設(shè)多維度安全感知系統(tǒng)的關(guān)鍵底座。通過整合...

2025-06-18 -

泄洪閘機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀合作伙伴價格

泄洪閘機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀合作伙伴價格軟弱地基高層建筑沉降監(jiān)測:在軟弱土地基上的高層建筑常面臨不均勻沉降的風(fēng)險。如果某一角沉降過大,會導(dǎo)致建筑結(jié)構(gòu)開裂甚至傾斜傾覆。傳統(tǒng)做法是在建筑四周布置沉降觀測點(diǎn),用水準(zhǔn)儀定期測量基礎(chǔ)沉降量。然而這種點(diǎn)狀監(jiān)測難以及時反映整棟建筑的沉降態(tài)勢。借助無人機(jī)視覺位移監(jiān)測...

2025-06-18 -

地表沉降InSAR是什么

地表沉降InSAR是什么InSAR技術(shù)在礦山邊坡與地裂縫監(jiān)測中的融合創(chuàng)新。礦區(qū)邊坡穩(wěn)定性與尾礦壩安全一直是礦山管理的重點(diǎn)與難點(diǎn),傳統(tǒng)GNSS和人工監(jiān)測手段布設(shè)難度大,監(jiān)測周期長,易受天氣等條件限制。InSAR遙感監(jiān)測技術(shù)通過對歷史和當(dāng)前衛(wèi)星影像進(jìn)行干涉處理,構(gòu)建區(qū)域內(nèi)形變熱區(qū)圖譜,可...

2025-06-18 -

合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀生產(chǎn)商

合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀生產(chǎn)商文物周邊山體滑坡監(jiān)測:一些名勝古跡坐落在山腰或峭壁之上,如山中寺廟、摩崖石刻等,其周邊山體的穩(wěn)定性對文物安全至關(guān)重要。山體滑坡、崩塌不僅會直接毀壞文物建筑,還可能造成難以恢復(fù)的歷史損失。傳統(tǒng)地質(zhì)巡查往往難以及時覆蓋這些偏遠(yuǎn)危險區(qū)域。采用無人機(jī)多角度監(jiān)控文物周邊...

2025-06-18 -

地基沉降InSAR解決方案

地基沉降InSAR解決方案在水利工程的長期安全評估中,只依靠某一時刻的監(jiān)測結(jié)果無法準(zhǔn)確刻畫工程的變形趨勢與變化規(guī)律。星地遙感RapidSAR平臺支持多時相SAR影像的時序分析,具備處理PS(強(qiáng)相干散射體)與DS(分布式散射體)監(jiān)測點(diǎn)的能力,配合自研相位解纏與干涉濾波算法,可對多年監(jiān)測影...

2025-06-18 -

安全I(xiàn)nSAR代理商價格

安全I(xiàn)nSAR代理商價格在水利系統(tǒng)中,設(shè)備部署復(fù)雜、維護(hù)頻繁、人員能力不足等問題常常成為智能化監(jiān)測推進(jìn)的很大障礙。星地遙感專注于提升設(shè)備“即插即用”能力,所有產(chǎn)品在出廠前即完成調(diào)試標(biāo)定,到現(xiàn)場只需固定與供電,即可自動聯(lián)網(wǎng)、自組網(wǎng)、自上傳,大幅降低對高技術(shù)人員的依賴。平臺亦支持遠(yuǎn)程配置...

2025-06-18 -

邊坡雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀售價

邊坡雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀售價傳統(tǒng)水庫大壩結(jié)構(gòu)復(fù)雜,環(huán)境條件多變,單一監(jiān)測方式難以兼顧精度、覆蓋率與響應(yīng)速度。為提升監(jiān)測的多樣性與適應(yīng)性,星地遙感創(chuàng)新性地將XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)與XDYG-Radar MIMO雷達(dá)監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行融合部署,形成互補(bǔ)性的“雙模監(jiān)測”方案。視覺系統(tǒng)具備高頻率、...

2025-06-18 -

在線橋梁輕量化安全監(jiān)測系統(tǒng)

在線橋梁輕量化安全監(jiān)測系統(tǒng)山區(qū)、沿海地區(qū)公路邊坡塌方、橋隧結(jié)構(gòu)異常等突發(fā)事件的發(fā)生,如同一場場突如其來的 “戰(zhàn)斗”,而快速監(jiān)測布控就是應(yīng)對這些 “戰(zhàn)斗” 的有力武器。星地遙感推出的 “臨時部署、快速啟動” 輕量化監(jiān)測方案,成為了這場 “戰(zhàn)斗” 中的制勝法寶。其配備的 XDYG-EC 視...

2025-06-18 -

滲流壓力InSAR質(zhì)量

滲流壓力InSAR質(zhì)量InSAR結(jié)合人工智能提升自動識別與推送能力。面對海量遙感圖像數(shù)據(jù),傳統(tǒng)人工解譯效率有限。當(dāng)前,InSAR平臺已開始集成人工智能算法,對形變圖序列自動標(biāo)注“趨勢異常”“速率激增”“波動加大”等標(biāo)簽。通過訓(xùn)練歷史工程案例數(shù)據(jù),平臺可建立模型庫,對滑坡前兆、沉降平...

2025-06-18 -

安全I(xiàn)nSAR解決方案

安全I(xiàn)nSAR解決方案InSAR結(jié)合無人機(jī)與三維建模用于采空區(qū)風(fēng)險識別。采空區(qū)地表塌陷事件多發(fā),影響范圍甚廣,且地下空間結(jié)構(gòu)復(fù)雜,常規(guī)監(jiān)測難以實(shí)現(xiàn)大范圍掃描。InSAR技術(shù)結(jié)合無人機(jī)高精度DEM模型,可快速構(gòu)建采空區(qū)沉降圖與風(fēng)險熱區(qū)圖。在山西某煤礦塌陷帶項(xiàng)目中,通過對10年雷達(dá)圖像...

2025-06-18 -

工程安全機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀平臺

工程安全機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀平臺低功耗設(shè)計與太陽能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠(yuǎn)監(jiān)測點(diǎn)長期運(yùn)行。廣東省大量高速公路橋隧和邊坡位于偏遠(yuǎn)山區(qū),存在供電難、施工難、維護(hù)難等問題。星地遙感推出的XDYG-18北斗接收機(jī)與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),均采用低功耗設(shè)計,并支持太陽能+鋰電池混合供電方案,可在...

2025-06-18